巨大記念物の謎を探る

(小杉 康 北海道大学院文学研究科北方文化論講座助教授)

過去の人類遺跡を研究することの意義は、単なる祖先探しではなく、数千年、数万年、数十万年から数百万年単位で変動する地球規模の自然環境に対して、或いは歴史的な状況を異にする地球上の各地において、人類は如何に多様な暮らしぶりを展開してきたかを、如何にユニークな選択をしたのかを、日常的には決して実感し得ない長い長い時間の尺度をもって明らかにしてゆくことである。だからこそ、縄文文化研究は日本国民だけに意義があることではない。

巨大記念物とは何か? 記念物の認定が可能である対象が墓標である。

墓はその本質的な機能として、遺骸を処理する設備(墓標など)と、その場所を顕示する設備(墓坑など)との両方、あるいは片方からなる。石などの不朽的な材質による墓標であるならば、たとえそこに文字による記録が帰されていなくとも、人骨や副葬品などの発見された墓坑の存在から、それを記念物の一形態である「記念碑」として認めることができる。

古墳時代の古墳などは、巨大墓であると同時に、その全体がまさに巨大記念物の好例である。

しかし、縄文文化においては個人あるいはごく少数の人たちを対象とした巨大墓は殆ど発達していない。その大半は普通程度の大きさの墓が数多く集まった墓遺跡であるが、それらを直ちに一つの大規模な構築物、巨大記念物ということではない。

墓としての機能を付帯していることが一つの必要条件となってくるので、周提墓(環状土?)と環状列石(ストーンサークル)がまず有力候補として挙げられる。ただし環状列石については該当する全てが墓であるとは限らず、注意深い検討が必要である。

環状列石

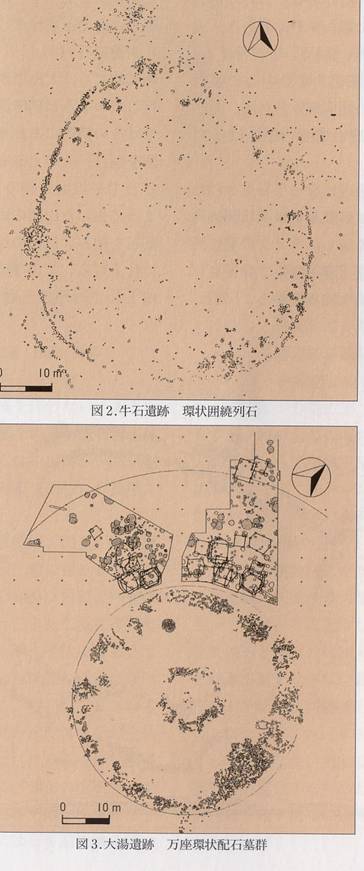

環状列石で共通する特徴はその名の示す通りに地上に石を円環状ないしは円形に配したものは、いわゆる「配石墓」の仲間であるが、その配石の規模が大きい場合には、それも環状列石(ストーンサークル)と呼ばれることがある。

一方、個々の配石墓を全体として環状に配置するような大規模なものも存在する。

縄文前期後半に中部高地に出現した環状列石は立石を伴うこよもある集積遺構を単位として、それらが集合して大規模な環状を呈する。

代表的な遺跡名をとり「阿久型環状集石」群と呼称する。

阿久遺跡では推定直径は90m〜120mに達する。

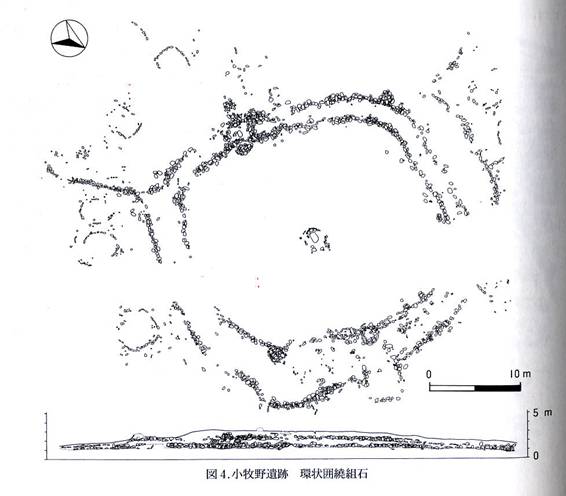

墓の集合体である環状列石としては秋田県の大湯環状列石(野中堂・万座)が有名である。これは単独の配石墓を環状に巡らすものであり、「大湯型環状配石墓群」と呼称する。縄文後期前半に東北北半を中心に盛行し、晩期までその類例が見られる。万座で直径46m、野中堂で直径42mに達する。

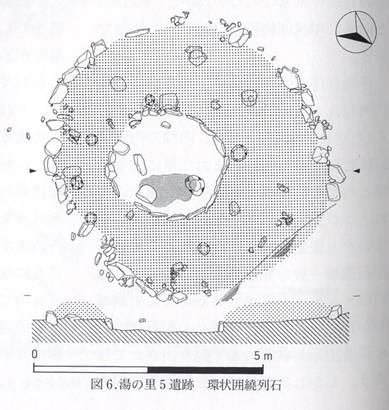

新しいタイプの環状列石の型式に属する、小牧野遺跡で発見された。

「列石」と表現するよりも「組石」と呼ぶのが相応しいので、名称としては「小牧野型環状囲繞組石」としておく。同時期・地域的にも「大湯型環状は遺跡群」と並存している点が興味深い。その構築に当たり、緩斜面の山側を削り、その土砂を谷側に押し広げることで平坦面を作り出す。削り取りによって生じた山側の段を利用してそこに配石を組み、円環の片側を立体的な構造に仕上げる。その周辺に乳幼児棺や再葬棺としての埋設土器を伴う場合もあるが、原則としては墓を伴わない、或いは必要としない。

伊勢堂岱遺跡の「環状列石A」は配石が二重に巡るものである(外環は部分的)。内環の内側は皿状の堀り窪められ、又二重に巡る外環と内環の間には土が土手状に埋め込まれ、コロシアム風の立体的な構造になっていたと想定される。

北海道の環状列石

北海道の環状列石は縄文後期の前半にほぼ集中して営まれ、道南部から道央部、道東部にまで分布する。

特に北海道においては規模の大小に関わらず環状を呈している配石遺構を押しなべてストーンサークルと呼ぶ傾向にある。小型の事例は個人墓としての環状や円形の配石墓であることが多く、それらが散在したり群集したりする点に、北海道域の同期の墓(墓地)の特徴がある。しかし、そのような墓形態のものを環状列石と呼ぶのは躊躇される。そこでそれらを除くならば、北海道域の環状列石の大半は環状囲繞列石の型式に属することになる。

これは本来必ずしも墓を伴うものではなく、東北北部の「小牧野型」をその典型とするものだが、北海道域の事例は形態や規模の点で多様性に富んでいる。

直径7m弱と小振りではあるが湯の里5遺跡(上磯郡知内町)は、列石が二重に巡り、内環の内側を一段掘り下げるものである。後期後半に属する。

外環と内環の列石は地表に突き出たように配置されているが、両環の間には土が土手状に埋め込まれていたと想定される。規模こそ異なるが、形成方法は伊勢堂岱と共通する。

この環状列石そのものは墓或いは墓地ではなく、内環の内側には火を焚いた痕跡である焼土が広がり、内環と外環との間には柱穴状の小土坑が5っ配されており、擬似的な住居形態を呈している。

道東部では時期的にやや下り、後期後葉の環状囲繞列石がオクシベツ川遺跡(斜里郡斜里町埋蔵文化センター)で発見されている。直径10mの環状に配された石の下や環状の内側中央には焼土が広がっている。その中からヒグマの焼かれた骨片などが見つかっており、埋葬とは異なる祭祀が行われたことなどが想定される。

有名な忍路環状列石(小樽市)も環状囲繞列石の事例であるが、発見が早かった分だけ現代の多くの手が加えられており、当時においてそのままの形態ではなかったようである。

環状配石墓群については、そこが単に遺骸を処理する機能をもった個別の墓を集中的に構築した墓地の機能のみであるならば、それをことさら巨大記念物と呼ぶ必要はない。

しかし、そのような墓地が全体として遺骸処理以上の機能を果たす場合、即ち、死者が出るたび毎に葬送・埋葬儀礼が執行されるのに留まらず、例えば死亡した親族に対する直接経験的な記憶を超えて間接経験的でかつ観念的な祖先観がその全体によって表徴される場合など、それは当事者にとっての記念物、まさに巨大記念物の相貌を備えてくる。

周提墓

周提墓はその存在が北海道域のみで確認されている特異な墓地形態である。

環状列石の名称に対して、ながらく「環状土?」とも呼ばれてきたが、その全てが墓(墓地)であることが確認された現在では、その内容をより的確に表現した周提墓の名称が採用されている。

後期の後半に構築され、その分布は石狩低地帯を中心とした道央部に集中し、一部道東部にも広がっている。

この周提墓こそは、現代の地表面にまでもその形状の凹凸をまざまざととどめている縄文文化の最大級の遺構である。

周提墓の構築に際して集団が共同して大規模土木工事を行うことや、やがてはそこに共に葬られるという意識が、集団内の結束を強めたとする見解もある。

環状列石と周提墓の間をつなぐ中間的な様相を呈するのではないかとささやかれている、近年発見されたばかりの石倉貝塚である。

謎の石倉環状盛土

1994年から3ヶ年かけて、函館空港の滑走路延長工事に先立って石倉貝塚(縄文後期初頭)が発掘調査された。

その実態は巨大な「区画墓」、即ち墓地であるという。

津軽海峡に面する標高50m程の丘陵上に位置し、その主体部が直径約80mのほぼ円形を呈している。

この大遺構である石倉環状盛土が区画墓という種類の墓地であるという。

石倉環状盛土を最も特徴付けるている盛土遺構は、その名の通り土を円環状に盛り上げて形作ったのである。

このような特徴を備えた石倉環状盛土の性格としては、墓地であることは既に判ったが、それに留まるだけではなく、周辺の複数の集落の人々が集う「聖域」として機能したものだと理解されている。そのような解釈がとられた根拠は沢山あるようだが、石倉環状盛土内は勿論のこと、石倉貝塚内においてさえも同時期の住まいの痕跡が発見されていない点が決め手になっている。

石倉環状盛り土の限られたことではなく、縄文後期の東北地方に盛行した環状列石を伴う多くの遺跡の事例で捉えるものである。

石倉環状盛り土は、可也の量の土砂の掘削と埋め立てによって形成されたものである点において、東北北部に分布する同時期の「小牧野型環状囲繞組石」と構築技術的に共通する一面を持っている。(ただし、それが本当に一度限りの大規模土木工事であったのか、 基本となったものは日常的な行為の累積であったのかは、詳細に論じてみたい)

しかし、石倉環状盛り土は墓地としての機能を主体とする点において、「小牧野型」とは本質的に異なり、むしろ、「大湯型環状配石墓群」と類似する。

ここ数年の調査の進展によって、北海道域の縄文文化最大の謎の一つであった周提墓の出現プロセスの問題は、徐々に明らかになってきた。しかし、まだその全容解明には至っていない。

新北海道古代史―1 旧石器・縄文文化(野村 祟 宇田川 洋編)