縄文遺跡の祭祀場

阿久遺跡が知られるようになったのは、発掘調査の結果、桁外れの規模を持つ縄文時代前期の祭祀場が姿を見せたからです。

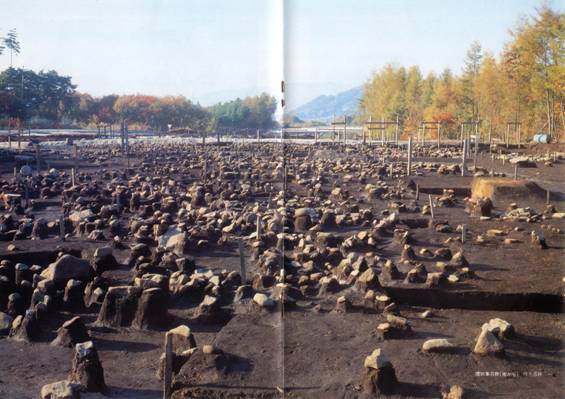

この祭祀場は阿久尾根の最も幅が広くなる場所を選んで作られていた。その構造は広場の中央部に設けられた中心施設としての立石・列石遺構と、それをドーナツ状に二重に取り巻く遺構からなる。いわば核と内帯・外帯部分の遺構からなるものである。

内帯はいくつかの方形柱列を取り込んだ土坑群からなる。外帯は環状集石群からなり、内帯と接する部分は部分的に重複する。更に環状集石群の南から東側は居住地帯となり、祭祀場の一部分を囲む。

このように、阿久遺跡は祭祀場と居住地帯、さらにこれらを取り囲む、人々の生産の場としての自然からなる。

立石・列石遺構

阿久遺跡のいわば心臓部に当たるものである。長さ1,2m、径35cmの花崗閃緑岩(かこうせんりょくがん)製の角柱状の立石と、そこから蓼科山の方向に直線的に並ぶ8個からなる盤状の安山岩塊からなる。安山岩塊の個々の大きさは長さが1~1,5m、幅0,5~1m、厚さ20cm前後の楕円形のものが多い。ここからは祭祀用と考えられる特殊な台付鉢が出土している。

又、立石は30cm前後の安山岩角礫を用いて、径2,5m前後に円形に囲んだ環状石組の内部に横転した状態で出土した。立石の一部にはかなり火焼を受けた痕跡が認められた。立石周辺に火床と、その下部に深い土坑もみられた。

立石は完全な状態で検出されたものではない。しかし、環状石組の中央に立石のある例は秋田県大湯町の環状列石の例を持ち出すまでもなく、縄文時代後期ではあるが、東北・北海道地方に知られている。したがって、この場合も、環状石組の中央に立石が据えられていたと考えて無理がない。

多分、土坑はそのための穴であろう。特に立石に用いられた石材は、八ヶ岳山麓には産出しないもので、十数キロ離れた茅野市内などから運搬されてきたものであるだけに、その持つ意味は深い。正確な重量は計算されていないが、大人数人の労働力が必要であり、その運搬は大変だったろう。

列石は全て遺構周辺、特に阿久川で得られるもの、その運搬もそう簡単なものではなかったであろう。その出土状態から二重列で回廊状に直線的に立てられていたものと思われる。

以上のことから、立石・列石遺構は管状石組の中央に据えられた立石から回廊状の列石の間を通して蓼科山を拝望できるように作られた記念物で、祭祀場のいわばシンボルであったということがいえる。

火床の存在と、焼けた立石から、阿久人の祭祀行為の時には、盛大な火がここで焚かれたことを示している。

土坑群と方形柱列

土坑とは人を埋葬するために掘られた穴のことである。土坑群は今日まで500余り発見されている。これらは規模や形の上では変化に富むがいくつかの共通点が見られる。とくに、小立石を土坑上に立てたものや土坑内に石を入れたものなどは、土坑の直径が80cm、深さ70cm前後と、直径に比較して深いものが多い。石を持たないものにも、このような特徴を持つものが見られる。中には副葬品と思われる玉類や土器を入れたものもあるが、例は少ない。

このように、土坑群を墳墓と考えるにしても規模が小さすぎる。そこで考えられるものとして、縄文時代中期に見られる再葬墓である。この葬法は、遺体よりも霊魂の存在を重視する方法で、他界後、遺体を風などにさらしたのち骨のみを集めて埋葬する風習(洗骨葬)である。

最近まで日本各地で行われていた両墓制も、再葬墓の姿を変えたものである。両葬墓とは死体埋葬の場と、霊魂の宿る場の二種類の墓地を作る葬法であり、後者は重視された。土坑墓群の規模や数量の多量さからみれば、再葬墓と考えるのが妥当であろう。立石は一種の墓標であり、小さく深く掘られた穴に洗骨を埋葬したものであろう。

立石のない土坑は木など有機質の墓標を立てたために今日に残らなかったのであろう。これらの違いは、埋葬する集団の差、あるいは集団の中の役割の差などに起因するものであろう。

方形柱列は三棟分検出されている。環状集石群と接する部分に見られるものである。径40cm前後の柱を4本、方形に立てたと考えられる構造物の跡である。高床式の家の場合も考えられるが、環状集石群と接する場にあるだけに、トーテム・ポールのような、ある特定集団を示す宗教的構造物であった可能性が強い。

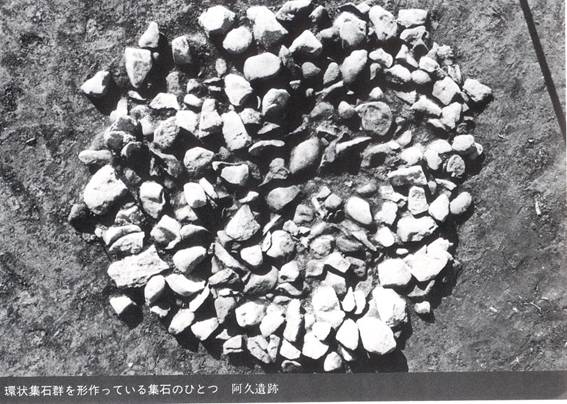

環状集石群

外帯としての環状集石群は直径が120mにも及ぶ大規模な構造物である。これは、径0,5~1,5m、深さ30cm前後に掘った穴にこぶし大の石をぎっしり詰めた集石からなるものである。しかも、個々の集石は幾つか集まって、一つのグループをなし、このグループが更に集まって環状集石群を形成しているのである。集石数は今日まで271余りにのぼり、グループ別では21群、用いられた石は5万個を下らない。この環状集石群にそって多量の遺物が出土した。あらゆる石器と土器がある。土器は殆どが破砕されていた。同一固体の土器片が十数mまで飛び散っていた。これは、祭祀の時の人々の行為の一つの現れであろう。集石は人々の祭祀行為を行った時に作られた記念物であろう。

住居址群

竪穴住居址が集まった阿久ムラの住居地は環状集石群の東から南にある。それは、尾根の東縁辺と南斜面にあることになる。最初の家は祭祀場内部まで構えられており、その数も多い。しかし、祭祀場の規模が拡大するにつれて、次第に外側に追い出され、しかも、家の数は減少していく。祭祀場として開かれた阿久Ⅲ期(古)の時の住居数は9棟分以上あったと思われるが、終末の阿久Ⅴ期には2棟分に減少してしまう。祭祀場の規模の拡大と住居数の減少は一体何を意味するのであろうか。

一つは、祭祀場の拡大に伴い、祭祀場維持のための住居地の制限を余儀なくされた人々の離村があげられよう。いま一つは、生業維持のための離村である。そして、3点目は、阿久Ⅴ期の大形住居(直径9,03m)の構築に見られるような、集会場的な構造物の出現である。阿久ムラは離村した人々の心の拠り所としての最低限の機能を持つムラとなったことを意味していると考えられるのである。

祭祀行為と阿久ムラの形成

かつて、阿久Ⅰ、Ⅱ期に住んだ先阿久ムラの人々が去った後、Ⅲ期になって再び阿久尾根にムラが開かれた。この再登場した人々は、東日本と西日本の文化を融合した独自の文化を持っていた。先住の人々は石器作りに秀で、特に狩猟用の小形石器を、和田峠や霧が峰産の黒曜石を用いて、多量に作った。石器を作る際にでる石屑が多量に出土していることからもこのことは分かる。しかし、再登場した人々は狩猟用の石器は作るものの、その量は少なく、代わって土堀り具である打製石斧を作りはじめていた。打製石斧は縄文時代中期に多量に生産される植物質食料獲得のための生産用具である。このような違いは、先住の人々が狩猟重視の生活であったのに対して、後続の人々は植物質食料に重きを置いた生活をしていたことを意味する。

土器作りの面でもこの点が考えられる。先住の人々の土器は尖り底の、物の煮たきに用いる深鉢が多かったのに対して、各種の浅鉢が現れる。これらから背後に食料資源の変化のあったことが読み取れる。

阿久Ⅲ期以降の人々は焼畑農業を営んでいたのであろう。多分、先住の人々の間にもあったであろうが、その比ではなかったであろう。

焼き畑農業はその耕地を求めて出作り村を作る。多分、阿久ムラから年に家族単位で離れていった人々は八ヶ岳山麓から諏訪湖盆地にまで開拓していったのであろう。

そうした土地で不幸に見舞われた人々を母なる阿久の土に帰し、同属集団としての結束を図るために、一定の約束の日に、この地に人々は集合し祭祀を行った。その祭祀場が今日私たちの見る阿久遺跡である。

蓼科山を崇拝し、祖先の霊をまつる風習は、しかし、だんだん増大する同族集団を収容するにはもう祭祀場は限界であった。同族としての意義も薄らいだ者もいる。

阿久ムラの役割は終わり、時代は中期となる。 (笹沢 浩)

縄文中期の信仰遺物

今日、世界の多くの民族の中で宗教をもたない民族は存在しないといわれている。どんな未開民族でも何らかの宗教や呪術を持っているという。原始時代と呼ばれる縄文時代においても宗教や呪術は人々の生活にとって重要な位置を占めていた。

広い意味での宗教の中には、「信仰」とその内容の具体的な表現(行動)としての「祭祀」「儀礼」や「信仰」に基づく古い時代の出来事を説話的に表現したものとしての「神話」などが含まれる。又、「呪術」は、まじないの力をもって一定の目的を達成しようとする行為や信仰であり、宗教と並んで行われた。

縄文時代中期に如何なる宗教や呪術が行われていたかを探るのは非常に難しいが、祭祀、儀礼や呪術に使われたと思われる具体的な遺物の出土から、当時の原始信仰を垣間見ることができる。

前期から中期へ

前期と中期の違いといっても、その中にはいろいろな生活文化が含まれ、それぞれ生産基盤の違い(イモ栽培・雑穀栽培・麦栽培など等)や文化段階、系統の違いなどによって異なった信仰が形作られていた。

しかし、出土する信仰遺物から縄文前期と中期を大づかみに捉えて比較すると、次のような違いが見られる。

まず前期では、阿久遺跡の環状集石群と立石・列石に代表されるように、屋外に石を用いた規模の大きい祭祀施設を築き、同族集団が各地から集まって共同祭祀が行われたと推定されるのに対し、中期になると祭祀や儀礼に使われたと思われる。

「遺物」が多く作られるようになって大規模施設は姿を消し、中期も後半には屋内に祭壇が設けられるようになる。これは祭祀の形がかなり大きく変化したことを意味している。

中期になって登場する特徴的な信仰遺物には、立体的な土偶とか、石棒、蜂の巣石、釣手土器、有孔鍔付土器、台付土器などのほか、土器装飾として蛇体文、ミミズク把手、顔面把手などがある。これらは土偶を除くと屋内から発見されることが多く、日常生活に儀礼や呪術が浸透していたことを物語っている。

各種の信仰遺物

土偶――土偶というのは粘土で作られた人形のことであり、縄文早期には既に作られていた。早期や前期の土偶は平面的で、顔や手足が省略されているのに対し、中期の土偶は立体的で立像が多く、写実的である。

中期の土偶は殆どが女性であり、豊かな乳房と誇張された臀部(でんぶ)を表現したものが多く、中には妊娠状態をかたどったものもある。そして不思議なことにこれらは意識的に壊されており、完全な形で発見される例は殆どない。

土偶は最初から、壊して死を与えるために作られたのである。又、発見される場所も住居跡ではなく、集落内の各地やその付近から、あたかもバラ撒かれたように見つかる。この謎解きには、未開農耕民の間に特徴的に認められる、「死が生の前提をなす」という輪廻の世界観が参考になる。例えばイモの場合、母親たる種イモが大地の中で腐って死ぬことは、農耕民にとって次の実り(再生)のための大前提であった。人々は、生む力を持った女性像を儀礼的に壊し、村や畑の各地に配布する祭りを行い、農作物の豊作と村の繁栄を祈念したのであろう。

石棒――安山岩や結晶片岩に敲打調整を加えて男根状に整形したもので、大きいものでは2mを越す例がある。一端に頭部を持つ単頭が一般的であり、なかには頭部に鍔を刻んだり、彫刻を施したものもある。中期の後半になって出現する。

石棒と類似するものに「石柱」があるが、これは細長い自然石をそのまま用いたものが多く、村共通の祖先神が宿る神体として村長の家の特定の場所などに祀られていた。(祖先崇拝は農耕民に特有な信仰であることがわかっている)

阿久遺跡の立石と相通じる性格をもっていたものであろう。

一方、有頭石棒は、中期後半に新しくこの八ヶ岳山麓に入ってきた文化に伴うもので、丸石、蜂の巣石、埋甕、伏甕などの信仰遺物と一軒の家から組になって出土することもある。男性器を模したその形態からして、農産物の豊饒と村の繁栄を司る生殖神であったと思われる。

釣手土器・有孔鍔付土器など――石柱、土偶、石棒がそれ自身として神的な存在であるのに対し、これらの土器類は神を祀る祭祀の際に使われた神器という性格をもっている。釣手土器は、中期のはじめころに出現した燈火器である。体部は浅い鉢形や椀形で、その上に天蓋状や把手状の釣手をつけている。前尾根遺跡では顔面の意匠の付けられたものが出土しているが、これなどはそれ自体が神性を帯びた極めて珍しい例といえる。

村の中でも特定の家だけに見つかることが多く、神体を照らした神聖な燈明であった。

有孔鍔付土器と台付土器は酒造りに関係した土器である。台付土器は酒造りに使われた後、供献具として酒をつぎ、祭壇に供えられたと考えられる。酒は日常用ではなく神酒であって、祭りの際に幻想的な酔いをもたらすためにあったのであろう。

以上、大雑把に信仰に関した遺物を見てきたが、居沢尾根7号住居跡はこれらのうち、敲打調整のある石柱2点と石組(祭壇?)、それから両耳鉢(釣手土器)1点、有孔鍔付土器2点、丸石1点をセットとして保有しており、祭祀的性格が強く窺われる家であった。恐らく7号住居跡は村長の家で、村の祖先神がここに祀られ、年に何度か祭りが行われたのであろう。(五味 一郎)(原村教育委員会発行、NO2より)

阿久遺跡・山梨県埋蔵文化財センター・今福 利恵

中央自動車道を東京から名古屋方面へ向かい、甲府盆地を過ぎた辺りから目の前に八ケ岳連峰が立ちはだかる。次第に坂がきつくなり、標高1000mを超える高速道路最高点を過ぎた辺りから緩く下っていく。諏訪南インターを過ぎ、高圧電線の鉄塔が左側に平行している辺り、八ケ岳山麓の縄文時代遺跡群となる。阿久遺跡もその一つである。よく注意すると中央道原パーキングを過ぎた高速道路右側に民家風の保存収蔵庫が見える。ここが阿久遺跡の見印である。

八ケ岳の西麓で緩い西斜面となり、阿久川と大早川にはさまれた長細い尾根上の台地となっている。標高は905mと縄文時代の遺跡の中でもかなりの高地にある。

阿久遺跡は中央自動車道の建設に伴って発見され発掘調査が行われた。昭和51年のことである。この発掘によって遺跡のほぼ三分の一が調査されたが、全体像を伺い知るまでには至っていない。しかし、従来の知見を覆すほど前例の無い成果があった。 多数の竪穴住居跡の他に、配石を伴う大規模な祭祀場跡が発見されたのである。八ケ岳周辺では縄文時代中期の大規模な遺跡は、井戸尻遺跡や尖石遺跡など幾つかは知られていたが、やや遡って縄文時代前期となると実体はよく分かっていなかったのである。

阿久遺跡の調査から今日まで諏訪を中心とする当地域では、縄文時代前期になると集落規模が大きくなり、塩尻市矢口遺跡では全国に先駆けて環状集落が形成されるなど、かなり発展した様相があることがわかってきている。阿久遺跡もその中の一つで、文化的な熟成を向かえて体現された集落である。

遺跡の範囲は、この尾根上に南北250m、東西500mの広さに展開しており、その全域約55.000㎡が現在国指定史跡として保存されている。

発掘調査で最も注目されたのはこの時期にはよく分かっていなかった祭祀場跡である。石を沢山使って形成されたもので、尾根に沿って長軸120m、短軸で90m、幅が30mほどの範囲にドーナツ状に密集していた。石は乱雑ではなく、直径1mほどで浅い穴に拳大から人頭大の石が数百個詰め込まれた集石群があり、これが270基以上も集まってドーナツ状となっている。その景観はまさしく賽の河原のようである。そして集石群で囲まれた中には板状の石を伴う直径1mほどの土抗が770基以上あった。墓標のような小さな立石をもつ墓抗と考えられている。この環状に配された集石群更に墓抗群の中心部には石柱が建てられ、又石板が回廊状に立っていたのである。石は柱は、幅35cmの角柱状で長さは120cmほど、遺跡から少なくとも10km以上離れたところから運び込まれた特別な石材である。

この石材の周りには火を焚いた形跡があり、焼けた痕跡があり、見られた。更にこの石柱の前には、2mおきに二枚で一組となるよう8枚の板石が回廊状に並んでいた。板石は高さ120m、幅60cm前後であり、石柱と共に発見されたときは倒れていた。これらを立て直してみると、石柱から回廊状の列石を見通した先に八ケ岳連峰の最北に位置する蓼科山が聳え立っている。墓抗を中心とする祭祀場は、山岳とも関連するのであろうか。

蓼科山(2530m)は諏訪富士と呼ばれるほど綺麗な円錐形をしており、長野県の各地からもよく目立つ山である。北八ケ岳の北端に位置するが、独立峰のようにその裾野を広げている。

阿久遺跡の東側はこの蓼科山が最北にあり、南側に向けて北八ツ、八ケ岳と続く。八ケ岳は南北方向に連なる連峰で、一番北側の山が天狗岳(2645)で、その右側が硫黄岳(2765)、横岳(2829)、阿弥陀岳(2805)、赤岳(2899)、権現岳(2704)、編笠山(2523)と、幾つもの峰が南へ連なっている。この八ケ岳北端の天狗岳が阿久遺跡において夏至の日の出の位置にあたる。この時期は季節的にも梅雨期であり、なかなか日の出を見ることが出来ないが、日の出の位置は、天狗岳北側の丁度稜線がくぼんだ辺り(黒百合平)からの斜面にかけてになるようである。その日から冬至にかけては幾つもの八ケ岳の山の峰を日の出ポイントが通っていく。

縄文時代前期に阿久遺跡で、数百という集石群や土抗群そして其の中心となる石柱と回廊状の列石からなる大規模な祭祀場が全国に先駆けて形成された。その個々の性格から集団墓地で祖先崇拝のようなものがあったと推定されるが、それだけでは不十分である。石柱・列石と蓼科山、更には日の出と八ケ岳の関係について、つまり阿久遺跡を取り巻く自然現象や景観を含めた中にもその性格の一端を現している可能性がある。

この地方の縄文文化の高揚期において、更に高度な精神性が具現され、こうした祭祀場が形成されたのであろう。