北海道の宗谷岬から根室半島に至るオホーツク海沿岸の海岸低地には、直線的な砂浜の海岸線が断続的に連なり、砂丘や砂州、そしてその背後に波静かなラグーンが数多く分布する。例えば、ラムサール条約の登録湿地になっているクッチャロ湖、琵琶湖・霞ヶ浦に次ぐ面積第三位のサロマ湖、紅葉するサンゴ草で有名な能取湖など、観光地として知られた湖も多い。そして、これらの湖は冬季に全面結氷し、さらに一月中旬から三月下旬ころまでは、海岸一帯が厚さ四十〜五十センチメートルの海氷に覆われる。

このようなオホーツク海沿岸を中心に、かつて五世紀〜九世紀には南樺太あるいはアムール川下流域に故郷をもつ海洋民族の文化、すなわちオホーツク文化が広がっていた(藤本・宇田川、一九八九/右代、一九九五/宇田川、二〇〇二)。この文化の担い手は、その遺跡の分布範囲や立地状況、推測される生業からみて、彼らが船を操ることにたけていたと考えられており、また北太平洋をめぐる漁労・海獣狩猟を中心とする文化の一つという捉え方もなされている(藤本、一九七九)。

本稿では、そのようなオホーツク文化の人々が活躍した場所と時代の、自然環境とその変貌について、自然地理学の視点から考えてみたい。

(ラムサール条約 ラムサールじょうやく Ramsar Convention 正式にはConvention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat、「とくに水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」の通称である。)

(潟湖 せきこ Lagoon ラグーンともいう。海岸にそって発達する砂州や砂嘴あるいは砂丘のようなせまくて低い土地で、外海から切りはなされている湖沼。ふつう海岸線と平行に広がっており、水深は全体として浅い。本来は海であった所が封じこめられたものであるため、海跡湖ともよばれる。たとえば、オホーツク海に面したサロマ湖、日本海側の干拓された八郎潟や島根県東部の中海などがある。また、低緯度で造礁サンゴの生育する所では、外洋に面しているサンゴ礁の外縁と陸域との間に礁湖とよばれる浅い水域が存在することもあるが、この礁湖のことをさす場合もある。)

釧路湿原

北海道釧路市郊外に広がる日本最大の湿原。1980年(昭和55)に日本がラムサール条約(水鳥湿地保全条約)加盟とともに登録された。湿原内を釧路川がながれ、タンチョウやキタサンショウウオなど多くの野生生物が生息する。国立公園にも指定されているが、釧路川の放水路化(新釧路川)などで湿原の乾燥化がすすんでおり、湿原の存続が危惧されている。

オホーツク海沿岸低地の地形環境 ―サロマ湖を例に

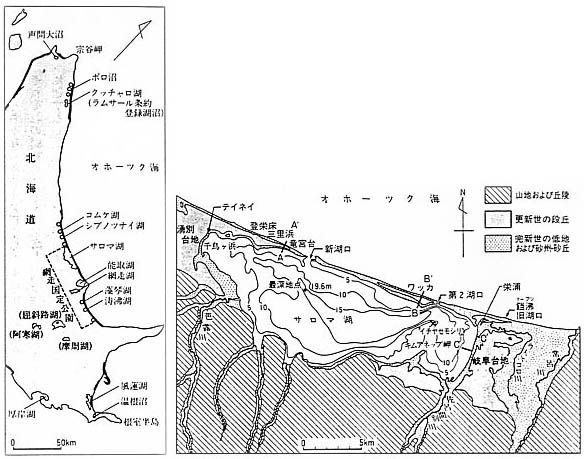

オホーツク海沿岸低地で地形的にもっとも特徴的なのは、はじめにも述べたように直線的な海岸に沿って砂州が発達し、その内陸側に大小のラグーン(海跡湖)や湿地帯、平野が見られる点である。砂州の一部は、砂丘となっている場合も多い。以下、その砂州とラグーンをとりまく湖岸低地の地形環境について、サロマ湖を例に詳しく述べよう(図1)。

図1 オホーツク海沿岸の砂州、砂丘、海跡湖

左:オホーツク海沿岸の海跡湖。海岸線の黒塗り部分が砂州・砂丘。面積1km2以上の湖のみ名称を付した。右:サロマ湖および周辺の地形の概要。AA'、BB'は図3、CC'は図4の位置を示す。

更新世堆積物が骨格をなす砂州

サロマ湖の細長い砂州をカラーの空中写真で見てみると、二つの湖口付近以外では、海岸と湖岸の砂浜や草地にはさまれた砂州の中央部分に、濃い緑の樹林帯が見られる(図2)。ここには整然と列をなして植林された針葉樹と、それを取り巻くように樹冠がべっとりとした感じの広葉樹が広がっている。広葉樹は、カシワを主とし、ミズナラ、ナナカマド、エゾイタヤ、ミズキなどの木々で、これらは秋には紅葉して湖岸にわずかばかり華やいだ雰囲気をもたらす。

図2 サロマ湖の砂州東部ワッカ付近

国土地理院1/10000空中写真、1977年撮影。

砂州部分の地形・地質の断面図を作ってみると、意外なことに気付く(図3)。すなわち、砂州といっても木々が茂っている部分の砂州の高さは標高五〜十メートルもあり、上が平坦で両側が急崖の段丘状の地形になっている。そして、その主な堆積物は厚さ一〜一・五メートルの火山灰に覆われた更新世の堆積物である。この古い堆積物は水平層理が見られる中粒の砂層で、最終間氷期以前にやはり砂州堆積物として堆積したものと考えられている(平井、一九九四)。

|

|

|

図3 サロマ湖の砂州の地形断面図 |

従来サロマ湖は、約六千〜五千年前の後氷期の、いわゆる縄文海進の最盛期以後に、東の常呂川と西の湧別川から供給された砂によって砂州が発達し、もと海だった所が湖となったと考えられてきた。しかし、少なくとも西部の湧別台地から登栄床を経て竜宮台までの約十四キロメートルの部分と、東部のワッカ付近の約二キロメートルの部分では、完新世になって作られた新しい砂丘の下に、火山灰に覆われた更新世の砂州堆積物が存在し、これが現在のサロマ湖の砂州の骨格を作っている。この事実は、サロマ湖の起源が今まで考えられてきたよりずっと古く、少なくとも現在より十三〜七万年前の最終間氷期以前までさかのぼることを示している。

そのような砂州のうち、サロマ湖東部のワッカ付近は、擦文・オホーツク文化期の集落遺跡が見られる(宇田川、一九八七)。「ワッカ」の地名は、後述する江戸時代末期に描かれた松浦武四郎の絵図では「ワッカウイ」となっていて、元来は「ワッカ・オイ」(Wakka-o-i 飲み水が・ある・処)である(山田、一九八四)。一般的には飲み水(淡水)が得にくい砂州部分で、この付近は例外的に真水が得られる場所だったのであろう。かつてはキャンプ場になっていた。その淡水は、この部分の砂州が幅広く、しかも更新世の堆積物が厚く地表に存在するために、段丘面上に降った雨水の一部が地層中に浸透し、サロマ湖側の崖下に湧き出したのであろう。

二段の湖岸段丘と幅広い湖棚

サロマ湖の湖盆の周囲には、東側の岐阜台地と西側の湧別台地のように、標高十五〜三十五メートルの海成段丘が取り巻いている。その更新世段丘の段丘崖と湖岸線との間には、標高五メートル以下の湖岸低地が連続して広がっている。とくにサロマ湖東岸の約七キロメートル、南岸の佐呂間別川河口からキムアネップ崎間の四キロメートル、そして西岸の芭露川河口から千鳥ヶ浜に至る約八キロメートルと、砂州の湖側二十五キロメートルの湖岸沿いには幅百〜三百メートルの低地が広がっている。これらの湖岸低地を詳しく観察すると、水際の砂浜や湿地の背後に二段の平坦面、すなわち湖岸段丘が発達していることに気づく。東岸では、岐阜台地の段丘崖下に、標高四〜五メートル、幅百メートル前後の高位の段丘面と、標高二〜三メートル、幅約二百メートルの低位の段丘面が認められる(図4)。

|

|

|

図4 サロマ湖東岸の湖岸低地と湖棚の地形断面図 |

一方湖岸線より沖合には、水深〇・五メートル前後の非常に浅くて平坦な湖棚と呼ばれる地形が見られ、その幅は最大約三百メートルにも達する。このような二段の湖岸段丘や幅広い湖棚は、サロマ湖だけでなく日本の海跡湖の湖岸で一般的によく見られる地形である。そして、そのような湖岸段丘面は縄文時代後・晩期以降、古代の人々の主な生活の舞台となった。例えば、茨城県桜村の広畑貝塚は、霞ヶ浦南岸の標高五〜六メートルの上位の湖岸段丘面上に位置しており、製塩土器を出土する遺跡としても知られている(春山、一九九八)。海域(外洋やラグーン)と内陸(台地や丘陵地・山地、森)との接点であり、足場のしっかりした台地縁辺部や湖岸の段丘面は、オホーツク文化を支えた人々にとっても、主要な活動の場となったであろう。

気候の変化と海水準の変動

現在より寒冷な前期、温暖化した後期

オホーツク文化は、その前段階であるプレ期(五世紀以前)に、北海道北部の利尻・礼文島や稚内周辺地域に上陸し、オホーツク海沿岸地域を南下して知床・根室半島から千島列島まで拡大し、九世紀ころまでこの地域を中心に栄えた文化である(右代、一九九五/宇田川、二〇〇二)。この時代、日本の気候はどのような特徴があったのだろうか。また、その文化を支えた人々は、海を主な活動の場とし湖岸や海岸に遺跡を残したが、その当時海岸や湖岸はどのような状況にあったのだろうか。以下、当時の気候と海岸の様子を復元してみよう。

阪口(一九八四、一九九三)は、尾瀬ヶ原中央部で得られた長さ四・五メートルの泥炭試料に含まれるハイマツ花粉の出現率の変化を調べた。標高千四百メートルの尾瀬ヶ原は、周囲を標高二千メートル級の山地に囲まれた盆地で、現在は標高二千五十メートル以上にハイマツが見られる。もし気温が現在より低下すればハイマツ帯の下限が下降してハイマツ帯は拡大し、逆に気温が上昇すればその下限も上昇して、ハイマツ帯の占める面積は減少する。そのような視点から阪口(一九八四)は、ハイマツ花粉の増減を気温の低下・上昇と見なして、過去七千六百年間の気候変化を読み解いた。それによると、三世紀の中頃から八世紀初頭までは気温が落ち込み、過去七千六百年間でもっとも長くきびしい寒冷期で、氏はこれを「古墳寒冷期」と呼び、さらにこの時代は低温のみならず雨も多く、各地で洪水が頻発したとしている。稲作に強く依存していた古墳時代の人々にとっては、厳しい時期だった。しかし、その後八世紀から十三世紀までの奈良・平安・鎌倉時代は、温暖でしかも乾燥していたとされる。

オホーツク文化は、北海道北西部およびオホーツク海中部地域を中心とする前期(五〜八世紀)と、オホーツク海南部の常呂・網走地域を中心とする後期(七世紀中葉〜九世紀)とに分けられる(右代、一九九五)が、このうち後期の代表的遺跡である網走市のモヨロ貝塚から、現在は三陸海岸大船渡が分布の北限であるウネナシトヤマガイが、約千年前のオホーツク式土器とともに出土し、当時の海が現在より暖かかったことが示唆される(阪口、一九八四)。

鈴木(二〇〇〇)は、世界の様々な資料から過去一万年間の気候変化とそれが人間の歴史に与えた影響についてまとめた。その中から、オホーツク文化時代の日本についての記述を抜粋してみよう。

四世紀の日本の気候変化について、鈴木(二〇〇〇)は、『シンポジウムアイヌ』(埴原ほか、一九七二)から、「北海道の恵山グループが西暦四〜五世紀くらいから急に消失し、後北・江別文化のものが道央・道東からパーッと全道に広がってゆく。その原因は、気候の変化(寒冷化)によって、稲作前線が南に後退したのではないか」という内容を紹介している。そして、「五世紀は四世紀の変化の延長上にあるように見える。その大きなものは寒冷化であり、五世紀は四世紀よりもむしろ寒冷である」とした。さらに、「六世紀の気候は、五世紀とあまり大きな違いはないが、気温についてみると、温暖化にむかう変化のきざしが見られるようである」と述べている。

七世紀には、世界的には気温の上昇が認められるところが多いが、日本は状況が異なる。鈴木(二〇〇〇)は、複数の史料に残された干ばつや霧雨の記録から、「日本の寒冷は事実であったように思われる」とし、安田(一九九六)がこの時期を「万葉寒冷期」と呼んだことも紹介している。

八世紀になると、「気温の立ち上がりが著しく、(中略)、気温の高い時代ということを考えると、ポーラーフロントすなわち梅雨前線が、より北まで達して、太平洋高気圧におおわれることが多かった」とし、「九世紀末の日本の気候に、気温の低下(「寒の戻り」)があったことはほぼ間違いない、(中略)ポーラーフロントが北海道まで北上せず、本州付近に停滞したために京都では多雨となった」と述べている。「十世紀には温暖が東国の生産力を高め」、西日本では干ばつがその前後の世紀に比べて頻発したとしている。

こうして見てみると、オホーツク文化が北海道北部からオホーツク海沿岸地域に広がっていった五世紀から七世紀までのオホーツク文化前期は、日本では現在より気温が低い時代であった。そして、オホーツク文化後半の八世紀〜九世紀には、一時寒の戻りはあったものの、それまでの寒冷な時代から温暖な時代への移行期と言える。

オホーツク文化を担った人々は、もともと樺太またはアムール川下流域にルーツをもち、漁労・海獣狩猟が生業の中心であった。三世紀中頃から始まった気温の低下とともに、彼らの獲物であった魚類や海獣の分布域は南へと拡大し、それを追うように人々も北海道北部に上陸し、さらにオホーツク海沿岸に沿って文化を広げていったのではないだろうか。そして、十世紀以降の気温の回復にともなって、本州の土師器文化の影響を受けてそれ以前の「続縄文文化」が発展変容したとされる「擦文文化」(宇田川、二〇〇二)が、オホーツク海の沿岸地域にも広がったのでないだろうか。

その後一四世紀から一九世紀にかけては、世界的に著しく気温が低下した「小氷期」と呼ばれ、日本でも低温で台風期の暴風雨や大雨・長雨、大雪が頻発する多雨期へと変化していく(阪口、一九八四、一九九三)。この時代は、アイヌ文化の初期段階である「原アイヌ文化」の時期(一四世紀〜一八世紀)(宇田川、二〇〇二)と重なり、気候変化と文化の発展との関係を考える上で大変興味深い。

上昇する海面、拡大したラグーン

先にサロマ湖の湖岸には、標高四〜五メートルと同二〜三メートルの二段の湖岸段丘面と、幅広い湖棚が見られると述べた。このうち、湖棚は現在の波や沿岸流の営力で作られている現成の地形である。しかし、二段の湖岸段丘面は、過去に現在より海水面が若干高い時期があって、その時に作られた湖棚地形である(平井、一九八七)。

サロマ湖北西部の湧別台地を刻む浅い谷での露頭断面を観察すると、台地を作る更新世の堆積物とその直上の褐色火山灰層を、厚さ一・五メートル以上の黒色泥炭層が覆っている。そしてその泥炭層の中に、上面がほぼ水平な灰白色の中粒〜細砂層がくさび状に堆積している(図5)。この砂層は、当時の湖岸に堆積した水成堆積物と考えられ、その上面の標高は二・四メートルである。この砂層の上下には二枚の灰白色の火山灰層がはさまっており、下位のものが約千年前に噴出した摩周b(トコロIII)と呼ばれる火山灰で、上位のものが一七三九年に噴出した樽前a(トコロIV)火山灰である(平井、一九八七/町田・新井、一九九二)。サロマ湖東部の湖岸段丘のうち、低位の段丘堆積物の砂層中にもトコロIIIが挟まれている(遠藤・上杉、一九七二)。これらの事実から、サロマ湖では約千年前に現在よりも二メートルほど湖水準が高く、当時の湖水域は現在の湖岸低地の上位の湖岸段丘面の前縁まで拡大していたと推測される。

|

|

|

図5 サロマ湖北西部の谷埋堆積物 上:露頭の概略図、下:地質柱状図。 |

サロマ湖南西岸の計呂地、芭露における珪藻分析の結果からも、十世紀末〜一一世紀初めの堆積物中に海生種が特徴的に産出し、海進(高海水面)ピークが十世紀末頃であったと推定されている(添田、二〇〇〇)。なおこの時代は、ほかの日本各地の海跡湖でも、湖水準が現在よりも一〜三・五メートル高かった証拠があり、当時海水準も現在よりも若干高かったと考えられている(平井、一九八九、一九九四)。

先に気候のところで述べた「古墳寒冷期」(三世紀中頃〜八世紀初頭)に対応して、日本各地では当時の海水面は現在より若干低かったと推定されている。したがって、オホーツク文化が栄えた五世紀〜十世紀は、現在より若干低かった海水面が現在より数メートル高い所まで徐々に上昇し、それにともなって海岸低地に分布する大小のラグーンの水域が、内陸に向かって拡大していった時代と言える。

松浦武四郎の絵図から読みとる海面変化

オホーツク文化が栄えた後、先に述べた十四世紀〜十九世紀の「小氷期」には気温は低下し、海水準も若干低下したと考えられている(平井、一九九四一。この小氷期末期から現在までの海水面の変化について、今から約百四十年前の江戸時代末の安政六(一八五九)年に松浦武四郎が刊行した『東西蝦夷山川地理取調図』を手がかりに考えてみたい。

この絵図を見ると、サロマ湖や網走湖、濤沸湖や風蓮湖などオホーツク海沿岸の複数のラグーンの中に、現在は存在しない島がいくつも描かれていることに気づく。それらの島の中には、「イチヤセモシリ」(サロマ湖)や「モシリ」(網走湖)、「ハルタモシリ」、「ヤ・リフンカウシ」(風蓮湖)のように、地名が付されているものも多い。このことから、絵図に描かれたこれらの島々が、時々干出する一時的な河口洲や沿岸洲ではなく、ある程度の期間存在し、当時の人々にとって生活上何らかの意味を持つ島であったことが推測される。以下、現在の湖沼図などの資料を使って、これらの島の実在、消滅について検討してみた(平井、一九八五)。

サロマ湖のイチヤセモシリ

サロマ湖の湖沼図を見てもっとも特徴的なのは、東岸から約五キロメートル付近のキムアネップ崎沖合に北方に延びる水深五メートル以下の岬状の浅瀬である(図6)。この浅瀬の先端は水深約一・五メートルと非常に浅く、水深二メートルの等深線は三角形の閉曲線で描かれ、この部分が湖底の微高地になっていることがわかる。現在のサロマ湖の朔望平均干潮位は約マイナス〇・三メートルであるため、この微高地が水面上に現れることはない。

|

|

|

図6 サロマ湖の等深線図 |

しかし『東西蝦夷山川地理取調図』の中の、「首一八 従 西部モンヘツ領工ノムコタン 到 同領トウフツコイトイ」に描かれたサロマ湖のキムアネップ崎(図では「キンマアー子フ」と表記されている)北方約二キロメートルの地点に、周囲約二千メートルの三角形の島が認められ、その北側に「イチヤセモシリ」という地名も付されている(図7)。アイヌの言葉で、「貝の島」あるいは「貝殻島」という意味である。この絵図中の島の位置と大きさは、先に述べた湖沼図に認められる水深二メートルの等深線で囲まれた周囲約二千二百メートルの微高地と一致する。

|

|

|

図7 キムアネップ崎北方に描かれた「イチヤセモシリ」 |

ところで今から七十年ほど前の一九三四年に発行された『水産調査報告書、さろま湖』(高安ほか、一九三四)には、「キムアネツプ崎よりモヤサンに向かって一帯の浅瀬あり、此の浅瀬の長さは略々キムアネツプ岬よりモヤサンに至る線の三分の二内外を占め水深多くは二〜三メートル、所々に干潮時殆露出せんとする地点あり」と書かれている。さらに、湖沼図の底質図を見ると、問題の浅瀬部分は「礫混砂質泥」となっていて、他の湖底のほとんどが「砂質泥」となっているのときわだって異なる。現在のサロマ湖の水理環境のもとでは、浅瀬の先端までそのような砂質の堆積物は運搬されないため、もともとそのような粗い堆積物がそこに存在し浸食されて残留しているものと解されている(大島、一九七一)。

以上のような状況証拠から、『東西蝦夷山川地理取調図』に描かれた「イチヤセモシリ」は、かつてその時代確かに存在し、現在はほとんど浸食されて痕跡がわずかに比高〇・五〜一メートルの湖底の微高地として残っていると言えよう。

網走湖のモシリ

松浦武四郎が描いた『東西蝦夷山川地理取調図』では、網走湖の南西部、当時の網走川が湖に流れ込む河口の沖合にやはり島が描かれ、「モシリ」と付されている(図8)。網走湖の湖岸線描写の不正確さやその後の地形変化などのため、「モシリ」の位置を現在の湖沼図に直接対応させるのは困難である。そこで、筆者らがかつて作成した『網走川水害地形分類図』(大矢ほか、一九八四)や、明治三〇年測量の仮製五万分の一地形図、そして地名を手がかりとして、絵図の網走湖を現在の地形図と対比できるように復元した(図9)。

|

|

|

図8 網走湖南部「リフンシリ」と沖合の「モシリ」 |

|

|

|

図9 『東西蝦夷山川地理取調図』をもとに復元した1850年頃の網走川デルタの古地理 |

そうすると『東西蝦夷山川取調図』が描かれた当時の網走川本流は、低地の西側を蛇行しながら北流し、河口付近の「メナシトウ」(menash-to東の・沼)と「シュンマイクシトウ」(shum-yuk-kushu-to西の・鹿の・通る・沼)の二つの沼の問を通って、湖に注いでいたことがわかる。湖中に突きだした先端は「リフンシリ」(repun-shir沖に出ている・土地)と記され、その先に「モシリ」(moshir島)と付された小さな島が描かれている。

現在の網走湖はもちろん、明治三〇年測量の地形図でも網走川デルタの先端に島は存在しない。しかし、湖底地形の断面測量の結果や地形分類図では、「モシリ」の位置は、沈水デルタI面上にある比高三十〜四十センチメートルの微高地と一致する。この事実は、やはり網走湖でも絵図が描かれた当時、その位置に島が存在していたと考えられる。この島は、『網走川水害地形分類図』で旧河道Iとした延長部分に位置することから、デルタ先端の河口沖合に形成された洲のようなものだったと考えられる。

風蓮湖のハルタモシリ・ヤリフンカウシ

風蓮湖でも、アツベツ〜槍昔の内側に周囲約二〜三キロメートルと同約四キロメートルの二つの島が描かれている(図10)。そして、それぞれ「ハルタモシリ」(haru-ta-moshir食料を・採る・島)と「ヤ・リフンカウシ」(ya・repun-ka-ush網・沖の方に・わなのある)という意味に解される。現在は海側の走古丹の砂州のすぐ内側に、周囲約八百メートルの小さな洲があるだけで、そこに「ハルタモシリ」の地名が付されているが、アイヌ語地名の意味や絵図の位置から考えると、これはもともとのハルタモシリではない。したがって、風蓮湖でもかつて存在した二つの島が、その後消滅してしまったと考えられる。

|

|

|

図10 風蓮湖の「ハルタモシリ」と「ヤ・リフンカウシ」 |

海水面の上昇か

上に述べたように三つの湖では、かつて百四十年ほど前の絵図に描かれた島々が、水面上の部分は浸食されあるいは水没して消滅し、その痕跡を湖底に残すのみである。浸食や水没の原因についてはまだよく分からないが、「小氷期」には気温が低下し、江戸時代の始め頃には海水面も現在より若干低かったという報告もある(平井、一九八七)。とすれば、十九世紀末あるいは二十世紀初頭に小氷期が終わり、現在に向かって海水面が上昇してくる過程で、これらの島々が浸食されあるいは水没したと解釈することができよう(平井、一九九五)。

環境変化が著しいオホーツク海沿岸の現在

最後に、現在のオホーツク海沿岸における自然環境の現状についても触れておきたい。オホーツク文化期の人々は、自然環境を大きく人為的に改変することはなかった。しかし現在では、このオホーツク海沿岸でも様々な人為的な要因によって、例えば海岸の浸食、河岸や湖岸での水害、湖の水質汚染などの環境変化が著しい。

砂浜海岸の海岸浸食

日本列島の海岸線の総延長は約三万三千キロメートルで、このうち北海道・本州・四国・九州の本土の海岸線は、約一万九千キロメートルである。その中で広い砂・礫浜や干潟が発達しているのはわずか五分の一にすぎず、これらの海岸の多くで一九六〇年代以降汀線の後退が進行した。そのため各地の海岸では、堤防・護岸、突堤・導流堤、離岸堤など様々な浸食防止対策・保全工事が進められている(小池・太田、一九九六)。オホーツク海沿岸、例えばサロマ湖の砂州でもその一部は波浪によって浸食されており、すでにその砂浜には浸食防止用のテトラポットが連続して設置されている(図11)。今後も、河口の導流堤や突堤、港湾の防波堤の建設などによって、海岸浸食の進行が懸念される。

|

|

|

図11 登栄床、三里浜のオホーツク海岸(1984年撮) |

河川改修による水害・水質汚染

オホーツク海沿岸に流れ込む河川でも、大正時代以降国の直轄による河川改修工事が行われてきた。例えば、網走湖では、一九二一年から河川改修のための測量調査が始まり、蛇行した河道の直線化、堤防の建設、河口部の河道の付け替えなどが行われた。そのため、上流域での開発の進行とあわせて、洪水時の流出土砂量やピーク流量が増加し、下流の低地や湖岸で近年新たに洪水が発生し、湖面の埋め立ても進んでいる(平井、一九九五)。また上流からの土砂や栄養分の流入によって、湖水の水質も少しずつ悪化し、例えば網走湖のCODは、環境基準の5ppmを越える6〜7ppmとなっている。

湖岸の人工化の進展

日本の湖沼のうち海岸近くにある海跡湖では、一般的には湖岸の人工化が非常に進んでいる。しかし、北海道のオホーツク海沿岸にある湖沼では、湖岸低地での都市的な土地利用の割合が少ないため、堤防や護岸といった人工的な湖岸の割合は数パーセント以下である。しかし、近年サロマ湖や能取湖、網走湖など面積の大きい湖沼で、工業団地の造成、リゾート開発、港湾建設などによって、湖岸の人工化率が高まっている(図12)。例えばサロマ湖では、一九七九年には一一・六パーセントだった人工湖岸の割合が、一九八五年に一四・八パーセント、一九九一年には、二八・二パーセントと次第に増加している(環境庁自然保護局、一九九五)。このように自然湖岸の人工化が進むと、生物にとって産卵や保育場所として重要で、また水質の浄化機能をもつ湖岸や沿岸帯の植生が減少し、湖沼の景観の悪化だけでなく、自然資源としての湖沼の価値の低下が懸念される。

|

|

|

図12 人工化がすすむサロマ湖東岸 |

二〇〇一年春に発表されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第三次レポートでは、地球の温暖化にともなって、二一〇〇年までに地球全体の気温が一・四〜五・八度上昇し、それによって海水面も九〜八八センチメートル上昇すると予測されている。そして海水面はすでに、過去百年間に一〇〜二五センチメートル上昇したとも評価されている(海津・平井、二〇〇一)。

先に、絵図に描かれた島の消滅について述べたように、オホーツク海沿岸でも海面は過去百数十年の間に上昇してきたと推測され、今後IPCCの予測のようにさらに海面が上昇すれば、この地域にも様々な影響が及ぶと考えられる。とくに、海とつながっている多くのラグーンでは、湖水面も上昇し湖内の塩分濃度の変化(より濃塩分になる)が起こる。それはまた、湖岸の一部で水没や水害の激化(浸水位の上昇、浸水期間の長期化)、湖岸低地の地下水位の上昇、地下水や河川への塩分の浸入など、多くの影響が危惧される。

このような将来の環境問題を考えると、現在の様々な人為的な要因による急速な環境変化は、本地域の脆弱性を増す方向にあると思われる。オホーツク文化が栄えた時代は、当時の人々は気候が温暖化し、海水面の上昇にともなってラグーンが拡大する状況のもとで、そのような海と共生し、海の資源を生かした文化を作り上げた。したがって、今後この地域の持続的な発展のために、過去の歴史をさかのぼり、オホーツク文化を担った人々がどのように自然と共生していたかを知ることが、大変重要なことと考える。