「司馬遼太郎の風景」(NHKスペッシャル「街道をゆき」「北のまほろば」)

(NHKスペッシャル「街道をゆく」プロジェクト担当プロデューサー菊池 正治)

米と土地・国家誕生――人間の敵は人間

稲作農耕社会は、今からおよそ7千年前、長江下流域で生まれたとされている。河姆渡文化という。

河姆渡文化以前の人類は、野に獣を追い、山に木の実を採集し、川で魚介を採って暮らしていた。収穫した食べ物は仲間たちで分け合い、等しく財産を共有した。富や豊かさは、その日に足るだけあればよいとする社会だった。従ってこの時期、社会には富を奪い合うというもめごとの種はなく、人々は獲物に対して敬虔な心を持し、生活の場はどこまでいっても自然と等身大だった。

それが稲作という河姆渡文化の出現で、社会は一変した。稲作は、必然の結果として、社会に大量の富をもたらすことになった。なにしろ稲作は、種を一粒撒くだけで何本もの茎になり、その茎は、生命の道理として相乗的にたわわな稲を実らせる。その日暮らしで済ませていた社会には、こぼれるほどの余剰米、すなわち富は、人間に欲望という本姓を目覚めさせ、その貪欲さは、稲作の発展に伴って後戻りのできないエネルギーとなって膨らんだ。

これも自然のなりゆきとして、社会に富が溜まると、そこには富める強者と富まざる弱者が生まれた。貧富の格差は、力の論理として作用するようになり、強者は次第に多くの弱者をまとめてゆく。やがて強者は集落の富を一手に集中して、邑の頂点に立つ。こうして支配者が登場する。

邑を掌握した支配者は、当然のことのように、その貪欲なエネルギーを内から外に転じ、人々は集落ぐるみで戦うようになった。はじめ、個人間の小さないさかいに過ぎなかった争いが、米という余剰の富が膨らむにつれて大きな戦争になった。

河姆渡文化から二千年たった良渚文化(五千年前)の時代、その稲作面積は未曾有に広がり、支配者(巫女?)が勢力圏に治めた範囲は日本の九州ほどの広さに及んだ。大地を切り裂き、運河をめぐらし、周辺の集落を隷属させて耕地を奪い取り、武力という絶対的な力を背景に米を作らせた結果であった。

良渚文化は、現段階の考古学調査に則せば、アジアの文明史上、最初の都市国家と言ってよい。そこには、政治権力の存在を示す宮殿の跡があり、国家の土台とも言うべき城壁の残姿も見られた。

国家誕生の条件は、まぎれもないこととして、米を基盤にでき上がっている。米を奪い合い、米を作るための土地を切り取るという行為の上に、国家は成立する。

さらにいえば、軍備という概念もまた、国家の基本的財産である稲作を守り発展させるために生まれ、国家の枠組みとなる土地を維持拡張させるために作り出された。

人間は稲作という人類史に輝く成果を、欲望という得体の定まらないものに転化して、国家を作り上げてしまった。ここに、人間としての不幸があり、社会が抱えるようになった大きな矛盾がある。このときから歴史は「人間の最大の敵が人間」になるという、皮肉な背景を背負い込んだ。

急ぎすぎた日本

日本に稲作が入ってきたのは、弥生時代、紀元前三世紀頃のことと「日本史年表」は教える。河姆渡文化から凡そ五千年後、良渚文化からは三千年後、大陸では秦の始皇帝が中国全土を統一した時代のことになる。

以降、日本列島の住民は「耕して天に至る」ほどの勢いで血と汗を注ぎ、農地を開拓した。日本の社会も又「米」によって激震を余儀なくされ、「土地」という覇権の線引きを巡って熾烈な争いを繰り返すことになった。

さらに、日本史にとって痛ましかったことは、稲作が入ってきた時期、社会はすでに石器時代から青銅器時代を経て鉄器時代に移っていたという事情だった。鉄の出現自体は稲作と同様、文明の素晴しい進歩でもあるし、農具を大量に生産して農地を飛躍的に拡大させるという役割も果たした。ただし、急激に過ぎた。鉄器は、当然のことながら、石器や青銅器に比べて使い勝手の良い農具になったが、それは同時に、武器としての優位性も比類ないものにした。このことが、社会の変遷を一層たけだけしくした。

それにしても日本は急ぎすぎた。中華文明が数千年かかって築き上げた文化を、ほんの数百年に圧縮して、「稲作国家」を現出させた。こうした性急な社会の変化が、日本の歴史に不幸な事態をもたらすことになった。

本来、一つの大きな文明を受け入れ、それを使いこなすためには、それ相応の文化的土壌が整備されていなければならない。そうした文化的土壌が無いのであれば、緩やかに文明を醸成していくしかない。ところが、日本はまるで促成栽培の野菜を作るがごとく、いとも簡単に稲作国家を誕生させた。この歪みが後々に尾を引き、日本を過激な社会に仕立て上げていく要因になった。

混じり合うことの誇り

縄文の豊かさ

津軽は、内陸を豊かな山林に覆われ、しかも陸奥湾という穏やかな内海まで抱えている。「それなのに何故、津軽藩はこうした自然の恵みを生かせなかったのか」――司馬さんは取材の道中、折に触れてそう思い、その答えをはるか縄文の時代に探し求めた。

津軽も、あるいは南部を含めた青森県全体が、今日考古学者によって縄文時代には、信じがたいほどに豊かだったと想像される。

山や野に木の実が豊かで、三方の海の渚では魚介がとれる。走獣も多く、又季節になると、川を食べ物の方から、身をよじるようにして、やってくる。そんな土地は、地球上にざらにない。

そのころは、「けかち」(飢饉の方言)は無かった。

当然なことで、この地方の苦の種でもあった水田が始まっていなかったのである。

木造町は「町そのものが、縄文の賑わいの上に浮かんでいる」というほど、縄文遺跡の多い土地柄である。これまでに30ヶ所の発掘が行われているが、中でもひときわ光彩を放っているのが「亀ヶ岡遺跡」であり、司馬さんはそこから出土した「遮光器土偶」の造形に強く魅かれた。

古代人は、写実がつまらないと思っていたらしく、好きな部分を思い切って 誇張した。この場合は目で、眼窩が誇張され、両眼が顔からはみ出るほど大

きく、しかも瞳は入れない。眠ったように眼烈は横一線で間に合わせる。

髪はちじれて盛り上がり、ネックレスを用い、ウズマキ紋様の衣服をつけ、

胸には乳房が強調され、四肢は赤ちゃんのように短い。

「北のまほろば」の中で、司馬さんがしばしば意見を求めているのは青森県埋蔵文化センターの鈴木克彦さんである。鈴木さんは、亀ヶ岡遺跡を発掘した考古学者の一人として、司馬さんの青森取材に同行した。

鈴木さんの著した「日本古代遺跡・青森」によると、今からおよそ二千二百年前、縄文晩期に栄えた亀ヶ岡遺跡は、「約一万年をかけて発展した日本の縄文文化の到達点といえる円熟した文化」であった。

「やっぱりこういう大きな遺跡が造られるということは、当時は住みやすかった所だったんだ。」

この丘が縄文晩期、あたかも都市のように栄えたのは、周りに大小の糊沼をめぐらし、魚介が豊かで、大きな人口を養えたからに違いない。

採集生活とはいえ、この縄文の“都市”では技能による専門化が行われていたふしが十分以上にある。

亀ヶ岡での造り手は、ひょっとすると、彼自身の食べ物は他の者が運んでくれたのかもしれない。一人の技能者がそのことに専念できるほどにこの地には全て余裕があったはずである。

ちなみに遮光器土偶の「遮光」というのは、サングラスのことである。亀ヶ岡の土偶にこの名称が付けられたのは、イヌイット(エスキモー)が同様のサングラスを使用していたことによっている。現在でも、シベリアの雪原で生きるチュクチやネネツというトナカイ遊牧民が、まれにこのサングラスを使うことがある。

シベリアの少数民族と同じ方法で青森の縄文人が光を遮っていたという事実は、大陸との交流をかすかながらに匂わせている。ただし、1994年(平成6年)の「北のまほろば」取材時点では、まだそうした史実は明らかになっていない。

文化の発信基地

司馬さんは、津軽半島の最先端で「道は尽きている」といった。がこの表現にはさらに先がある。つまり、陸の道は行き詰まっているが、その先には果てしなく海の道が広がっているということである。津軽は海洋への大きな玄関口であった。縄文人は玄関を舟出して大陸へ渡り、その玄関には大陸側からも有形無形の様々な品物が入ってくる。土器や石器などの道具類だけでなく、人間が技術や生活方式という未知の文化をまるごと携えて訪れ、青森に住み着いた。当然のことながら、地元の若者と交わって混血した。これも当然のこととして、青森にはやがて新しい文化が芽生え、時を経て熟成したことでしょう。

そのみずみずしい文化が、行き詰まった道を逆に南下して、扇が末に広がるように日本列島に伝播したことも、歴史の必然と思える。したがって司馬さんが、「亀ヶ岡文化は、灯台のように東北一円を照らしていただけでなく、遠く西日本にまで影響を与えていたらしい」と述べている。

巨大縄文遺跡発見

自宅に戻った司馬さん、1994年(平成6年)1月。それから凡そ半年後の7月16日、「北のまほろば」をすでに連載していた目に光明が差し込んだニュース。

1994年7月16日、朝日新聞一面トップに大変な記事が出ていることに驚かされた。

「4500年前の巨大木柱出土」という。青森で。縄文中期という大昔に、塔までそびえさせているような大集落遺跡が見つかったのである。

「三内丸山」と名づけられたその遺跡は、出土品の種類や質、量に至るまでのことごとくが、それまでの縄文遺跡をしのぐ素晴しいものだった。

ニュースを知ってから僅か6日後の7月22日、司馬さんは一時執筆を中断してまで青森に飛んだ。それは、まほろばをテーマに書き続けていた司馬さんにとって、何よりの朗報であり、又考古学という実証的学問によって自らの推測が確かめられるという思いもかけない機会であった。

司馬さんが三内丸山で見た光景は、まさに縄文のイメージを根底から覆すほどの鮮烈さを持っていた。

縄文時代のような採集生活では、一家族か数家族が移動して暮らすために、ムラをなさない。そう思われていたのが、青森県の縄文時代はよほど文化が熟していたのか、大集落をもち、集落としての秩序を備え、高々と望楼のような構造まで持っていたのである。

人々は、丸木舟に乗って、海で漁をする。終えると、この高楼を目指して帰ってきたのに違いない。

夜、漁から帰らぬ日、赤々と望楼に火を焚かせ、戻るまで首長が待って いたのだろうことを想像した。

三内丸山遺跡は眼下に青森市街を見下ろし、その向こう側には青森湾を望むという、小高い丘の上にある。三内丸山が栄えた4500年前、海は三内丸山の丘のすぐ真下まできていた。つまり、現在の青森市街は当時は海の底であった。

そうした時代の自然環境まで踏まえ、司馬さんは縄文社会に無限の想像力を掻き立てていた。「街道をゆく」の挿絵を担当し、青森の取材にも同行した画家の安野光雅さんは、司馬さんの取材の仕方を、まるで本人がそこにいるように話してくれた。

「司馬さんはね、たとえそこに何も無くても「ここには昔、家が建っていただよなあ」っていう感慨でものを見るんですよ。何も無いところだから余計に思い入れがあってね、「今はビルが立ってるけど、ここにはほんとはこんな人がいたんだよなあ」って言う風に、つくづく感慨があるんですよ」

司馬さんは、この三内丸山遺跡を訪ねたときにNHKからインタビューを受けている。ほんの二分ほどの短いインタビューだったが、その答えはまさに、片鱗を見ただけで三内丸山の特質を言い当てるという司馬さんならではの洞察に満ちた内容であった。

司馬さんは三内丸山の縄文社会に、まほろばと言うべき広々とした空間を見て取っていた。その広々とした空間の中には、日本海をも遥かに越えた縄文人の壮大な営みがある。三内丸山の縄文人は青森に小さな交易社会を築きながら、その視野は遠く大陸をも見張るかしていた。と司馬さんは想像したのである。

三内丸山には「広域を見張るかす、小さな交易社会」があり、さらには「青森県には青森県の好みの型」があったというこの推測は、司馬さんが亡くなったあと見事に実証されることになる。しかし、司馬さんが訪ねた当時、三内丸山の発掘は緒についたばかりで、まだそこまでは分らなかった。

見果てぬ夢

その後、青森県を中心とした考古学者たちの現地調査によって、北海道からサハリン、さらにはロシアの沿海州、そして内蒙古を含む中国東北部にかけて、同質の文化が存在したことが確認された。それは、環日本海、環オホーツクともいえる大きな広がりを持つ文化圏であった。

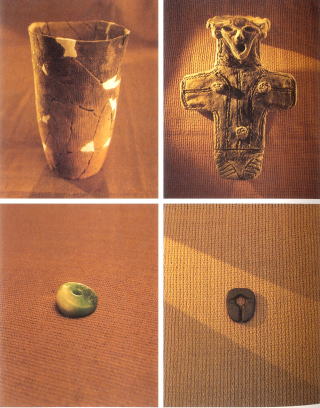

それらの遺跡群から出土した品々や生活形態が、三内丸山と兄弟のように似通っていたのである。例えば、内蒙古の興隆窪遺跡から発掘された平底型の筒型缶は、その器形だけでなく、そこに刻まれた縄目の紋様までが三内丸山の円筒土器と酷似している。さらに、双方の遺跡から、女性の耳飾りが発見されたことも、両地域に密接な交流があったことの証となった。興隆窪遺跡の耳飾は玉決といい、三内丸山のものは、楔状耳飾と呼ばれている。ただし、興隆窪の耳飾が単純に丸く作られているのに対して、三内丸山の耳飾りは細長く、しかも平たく加工してデザインに工夫を凝らしている。こうした現象は、相互の交流が進むうちに、縄文人の技術力の方が勝っていったことを表しているという。

中国社会科学院考古研究所・夏商周考古研究室主任の王魏さんは、私たちの取材に答えて、縄文文化の秀逸性を次のように解説した。

「三内丸山遺跡には二度行きましたが、実物を観察すればするほど、不思議なほどよく似ています。ただし、類似性があるからといって、全てが大陸のコピーではないと思います。祖形や原料は中国の東北地方にある可能性が非常に高いと思いますが、人間の交流によって日本に伝えられたあと、独自に発展したものでしょう」

この言葉は、司馬さんが「青森県には青森県の好みの型」があったと推測したことを、そのまま裏付けている。さらに王さんは、

「とりわけ注目に値することは、耳飾や土偶は中国では進化しませんでしたが、日本では素晴しい形に進化したと言う点です。ですから、われわれ考古学者がこれから究明すべきことは、日本の縄文社会がどのようにして、このような高度な文化を作り上げていったかという歴史的背景だと思います」と述べた。

司馬さんが思い描いたとおり、三内丸山の縄文人たちは確かに海を渡って、大陸と深く交流していた。しかも、海外の文化を多様に受け入れながらも、独自の文化に昇華していくという融通無碍な社会だった。古代、青森の社会は海に向かって道を開け、人々や品々が自由に往来するという、いわば間口の広い国際社会だった。それは、司馬さんが探し続けていた「まほろば」の条件を十分に満たす「人間らしい社会」であった。

司馬さんが、この史実を自分自身の目で見ることなく逝ってしまったのは寂しいが、それらの新しいファクトを加えてテレビ番組「北のまほろば」を製作し、司馬さんの御影に報告して、長年教示を受けてきたことへの謝恩としたい。

(担当プロディーサー 菊池 正治)