�@�@�@�u�ꕶ�w�ւ̓��v�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�ꕶ�l�͂Ȃ��Ȃ��̂������ŁA���������グ�A�A�N�Z�T���[�����A�Ԃ⍕�ōʂ�ꂽ�ߕ��𒅂Ă����B�Z�p���x���͍����A����A�y��A�D���܂ł����Ă����B�A���͔|�����łɎn�܂��Ă���A�ŗL�̎ړx�������Č��������āA�����y�̂���y�؍H�����s�Ȃ��Ă����B���Ȃ�����̍L��𒆐S�Ɍv��I�ɍ��ꂽ�s�s������A�l����500�l���z�����ƍl������B�q�X�C�⍕�j�A�H���̌��Ճl�b�g���[�N������A���B�����q�C�p�ɂ���ē��{�C�⑾���m�����҂��Ă����B���̍s����͑嗤�ɂ܂ŋy��ł����炵���B�c��𐒔q���V��ɂ����A���̍Đ���M���Ă���B�w�r��N�}�Ȃǂ̓����A��A���z�A�R�����Ȃǂ̎��R���ɐ_��������A�j�~�Y���I���E�ς������Ă���B

�@�@�@���̂悤�ȓꕶ�Љ�̎p�́A����܂Ō����Ă����A���̓���炵�̕n�������n�I�ȎЉ�̂悤���Ƃ͑S���قȂ���̂ŁA�X���O���ێR��Ղ̔��@�����������Ƃ��Ă����炩�ɂȂ��Ă������̂��B�������A����͓��˂ɕ\�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�X�̗v�f�Ƃ��Ă͌Â�����m���A�c�_����Ă������̂ł���B

�@�@�@�@�n�����ꕶ����̃C���[�W�͂ǂ̂悤�ɂ��Ă���ꂽ���B

�@�@�@�ꕶ�l����A���A�̏W�ɂ��̌o�ς̊�b��u���Ă������Ƃ́A���V�⑄��ސj�Ȃǂ̏o�y����e�Ղɐ����ł���B��̏W���́A�u�Î��L�v�Ɓu���{���I�v����͂��܂���{�̐��j�̂Ȃ��ł́A�ڈ�F�P�̖��ɑ�\�������ӂ̖��ł������B�����Ώ�ɕ�炵�A�b�̂悤�ɎR��������A���\�ŁA���m��Ȃ��ƋL�q����Ă���B����͈��_�k���ł������Ñ���{�l�́A�ٕ���������ڂɕ肪���������Ƃ����߂��B�퐶����ȍ~�A�_�k�������͂��g�債�Ă䂭�ɂ�āA���̑O���Ŏ��Ӗ��Ƃ̋T�K�R�I�ɂ�����B���̍ہA����͗ł���A�������ē��R���Ǝ��Ȑ��������s�Ȃ��Ă����̂ł���B

�@�@�@���{���Ƃ̌`���j�̒��ō��ꂽ��̏W���ւ̕Ό��́A����E���̏I���܂ő������B�������s������������Ƃ��Č��݂̂�����Ȋw�I�ȗ��j�ςɕς��B����̓��[���b�p�𒆐S�ɔ��B�����i���j�ςł������B���̘_���́A�͂��߂͎�̏W�Ɉˑ����铮���̂悤�ȎЉ�ł��������A�_�k�A�q�{�ɂ���ĕ������N����A�Y�Ɗv�����o�Č��㕶���ւƈꗥ�ɔ��B�����ƌ���Ƃ���ɂ���B��̏W���͂����ł��i���̍ʼn����ɂ�����A���n�I�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ������B

�@�@�@�l�ނ�4�A5���N�O������}�Ɋ����Ȋg�U���͂��߁A���ɂ͒n����̗��n�̂قڑS��ɑ��ݓ���A���ꂼ��̒n�Ő������n�߂��B���E�ɂ͌��݂ł�3000�ȏ�̖���������Ƃ����Ă���B

�@�@�@�@�@�ꕶ�̐l�тƂƎЉ�i�����l�Êw�̎��_����j

�@�@�@�@�@�u���m�v�Ɓu�q�g�v���Ȃ�

�@�@�@�@���@�����ɂ��A6000�N�O�������ɓꕶ�Љ�͋}���ȕϖe��������B��Ղ̋K�͂��傫���Ȃ�A�o�y�i�̗ʂ�������B�͂�����Ƃ����v�����ɂ����ĉƉ������Ԓ�Z���̋����������c�܂�A������n�������悤�ɂȂ�B��ؒ�����ɔz��������ȃ��j�������g�������A�Љ�I�ȃG�l���M�[�����܂�W�����Ă������Ƃ��킩��B�܂��Y�n�̌���ꂽ���j��q�X�C���L���n�悩�甭������邱�Ƃ́A���ʂ̃l�b�g���[�N���m�����Ă������Ƃ������B���̎���̐H���͎�Ƃ��Ė̎��A�b�A���Ȃǂ̖쐶�H���������A����ɉ����āA�q���E�^���A�G�S�}�A�S�{�E�A�}���ނȂǂ��͔|����Ă����悤�ł���B

�@�@�@�͔|�A���̑��݂͑嗤�Ƃ̌��������Ă���B�����Č���܂łȂ��鎽�A�҂ݕ��A�ؐ��i�Ȃǂ̋Z�p���x���͗\�z�O�ɍ��������B�ꕶ���オ�Ő����ɒB����̂͒����i��5000�N�O�j�ŁA���̎��̓��{�̐l������Ր����琄�Z����Ɩ�30���l�ƂȂ�B���̂����ł��l���̏W�����Ă����֓��n���́A�ꕽ���`��������3�l�Ƃ�����̏W�o�ς̒i�K�Ƃ��Ă͗�O�I�ɍ����l�����x���������Љ�B

�䂽���Ȑg�̑���

�@�@�@�@�@����E�g�̂�

�@�@�@�g�Ȃ��痧���ɂƂ��čł��d�v�ȗv�f�ł���畆�┯�A�ߑ������ނ̖w�ǂ��L�@���ŁA����N���̊Ԓn���ɂ��邤���ɏ��ł��Ď��ۂɌ��邱�Ƃ��o���Ȃ�����ł���B�]���āA�����̎肪����Ƃ��ẮA�c��₷���l���Ɠy�A�A���p���̃A�N�Z�T���[�Ȃǂ̊ԐړI�Ȏ��������p�����B

�@�@�@�ꕶ�l�̑S�̓I�Ȏp�����������Ƃ��ēy����B�y��͂��łɑ������炠�邪�A�����ɂȂ��ď��߂ċ�ۓI�ȑS�g���������A���̌�A�����{�𒆐S�ɍו����ώ@�ł���悤�Ȏʎ��I�ȗႪ������B�ܘ_�y��͏��_���Ƃ��A�o�Y��a�C���������߂̌`��ł���Ƃ�����悤�ɁA�ځE���[�E����E���Ȃǂ����Ƃ���Ɍ֒�����Ă���B

�@�@�@�y��̊�͂��܂�ʎ��I�ł͂Ȃ����A����ł��炪�L�����l�܂�ł��邱�Ƃ���̕������������܂��Ă���B�@�������A�O�͌����A���Ȃǂ̓��������ʂ��Ă݂��A����͏o�y�l���ł̊ώ@�Ƃ��悭��v���Ă���B�܂�ꕶ�l�̊痧���́A�̂���Ƃ�����̖퐶�l�ȗ��̓`���I���{�l�Ɗr�ׂ�ƁA���ʂɂƂݗ��̓I�������B�g���͂��܂荂���Ȃ��i����158�����j�A�葫�͒Z�����A�ؓ����Ŋ��Ȑg�̂��������B�����āA��1���N�̒��������ʂ��Č`���I�ɑ傫�ȕω��͖��������Ƃ����B

�@�@�@�@�g�̕ό`�̏K��

�@�@�@�y��̊�͂����Ε��l�ŏ����Ă���B���ɂ̓C���Y�~���{�����ƌ�������̂�����A�~�ʁi�����߂�j�y��ƌĂ�Ă���B

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@���{�Ől�̃C���Y�~�̍ŏ��̋L�^�́u鰎u�`�l�`�v�̌~�ʕ��g�̊C�l�ł���A�ꕶ�l���C���Y�~�������Ƃ����؋��͂Ȃ��B�������j�⍕�j�ΕЂŔ畆�������A�X�~�����荞�ނ����ŏo����C���Y�~�̋Z�p�͂������ē�����̂ł͂Ȃ��A���E�̖�����ɂ��L���m���Ă���B

�@�@�@�ꕶ�l�͓y���y��̑������炤��������悤�ɁA��ԋ��|�Ƃł������ׂ��A�ߏ�Ȃ܂łɏ��肽�Ă��D�ސl�X�ł������B

�@�@�@�y��̓����̕\���Ŗڂɂ��̂́A�����ł���B�y���̊��Ԍ`�����ƌĂ����̂́A�傫�Ȃ��̂͒��a9���������邪�A�����͎����ԂɌ����J�����ߍ����̂��ƍl������B���̎����͈�̈�Ղ��瑽����������A���ꂪ���l�`���̐i���Ƌ��ɑ�^������Ⴊ���邱�Ƃ���u�t���ւ��ɂ�鎨�S�i�����j�L���v���s�Ȃ�ꂽ�Ɛ��@����l������B

�@�@�y��̓����̕\���͕ω��ɕx��ł���B�Ⴆ�A�ӊ��̏�����Ձi�X���j�o�y�̂��̂́A����̗͎m�́u�傽�Ԃ��v�̂悤�ɁA�O���ƍ��E�̃s�����킯�A���ꂪ���̒������Ń}�Q�ɂ܂Ƃ߂��Ă���悤�����͂�����킩��B�ꕶ�l�͔��������グ�Ă����炵���A�w�A�s���A�J���U�V�A�N�V�ȂǁA���̏�������ɂ���ꂽ�o�y�i�͐��������B�����S���C�h�n�ł���ꕶ�l�́A�����̋����L���Ȓ��т������Ă���A���̂��ߔ��͖H���ɂ�����͌����グ�A�܂Ƃ�������悩�����̂ł��낤�B

�@�@�@�y��͊ώ@�ł��Ȃ����A�ꕶ�l�����ώ@���Ėڂɂ��͎̂�����H�ł���B��ʓI�Ȃ��͔̂����ŁA�厕���͂��߁A�Ƃ��ɂ͌����A�P���Ȃ�14�{���������������B

�@�@�@�������ł�����ł�������E�ӊ��ł́A�S�̂�8���ȏ�ɔF�߂���قLj�ʓI�ł������B������H�͌��N�Ȏ�����������A���グ����̂ő�ςȋ�ɂ����͂��ł���B����ɂ��ւ�炸�A�w�ǂ̓ꕶ�l�͎Љ�̋K���ɂ���Č�������ɂɑς��A���������Ă����B���̂悤�Ȑg�̕ό`�̏K�����蒅�����Ƃ��A���ꂪ�ޓ��̔��̐����ɂȂ����͂��ŁA���������Ƃ̏o���Ȃ������ƂȂ����̂ł��낤�B

�@�@�@�@�l�X�Ȉߑ�

�@�@�@�@�����{�̓y����������A�������B�����ߑ����������悤�ł���B�ߑ��̎�Ȗ����̈�͖h���ł���B�y��̔��B���������R�x�n�сA���k�n���̋C��́A�~�����A�������Ⴊ�����B�ω��̌������C��������ł́A�ߑ��ɑ���S�͂������č����������Ƃ��l������B

�@�@�@�ߑ��̑f�ނƂ��ẮA�҂ݕz�����ɑO���̎��_���甭������Ă���B�҂ݕz�̌����́A�J�����V�A�A�J�\�A�J�W�m�L�ȂǑ����̐A���@�ۂ��l�����邪�A�����͍d���e�G�Ȃ��̂Ŗh���p�Ƃ��Ă͕s�����ŁA�h���p�ɂ́A�є炪���l����Ă����̂ł͂Ȃ����B�������������Ȃ̂ŁA�����ʂ����������͂��ł���B

�@�@�@�ߗޖD���̂��߂̐j�́A���i���̖ڂ̂���j������A�܂����͑���1�����Ƃ����ׂ����̂����������Ƃ��m���Ă���B�ꕶ����̍��j�́A�A�m���b�N��u�[�c�����������̃G�X�L���[�̐j�ɉ�������̂ł͂Ȃ��B�܂�Z�p�ʂł͈ߑ����������͐����Ă����̂ł���B

�@�@�@�y��̑̕��̕\���߂Ă݂�ƁA�y��͈�ʓI�ɂ̓{�f�B���C�����͂�����\������Ă���B����͗��̏�Ԃł��邩�A���߂��s�b�^���t�B�b�g����f�ނō���Ă������Ƃ������B�悭�Ȃ߂��ꂽ��͂��̏����ɂ����B

�@�@�@�y��̋܁i����j�ɂ́i���ɋT�P���n�y��Ɍ����ł��邪�j�u�l�b�N�ƃ{�[�g�l�b�N�̓�킪�F�߂���B�㒅�̒����͍�����G�i�Ђ��j�t�߂Ő��ȂǗl�X�ł���B���̒i�K�̈ߕ��͑f�ނ̌`���Ȃ�ׂ��P���ɂ������L���ɗ��p�����͂��ŁA�ł����ʓI�������̂́A��^�̑f�ނ̒����ɐꍞ�݂�����ѓ��ߌ^�������ƍl������B���̏ꍇ�A����ʂ��������^�e�ɐ�A�u�l�b�N�A���R�ɐ荞�݂�����{�[�g�l�b�N��ɂȂ�B�܂��A�z������킹���L���m�`���ł���A�u�l�b�N�ł���B

�@�@�y��ɂ͂����p���c�Ǝv����\��������A���������Ȃ�A�ْf�D�����������\���������B�܂��n�M����L���ɗ��p���邽�߁A��b�A�r���ő���r�̘I�o�������@���g��ꂽ�Ǝv���B

�@�@

�@�N�c�ɂɂ��Ă͐�C��\�����悤�ȓy��̑����o�y���Ă���A��������ׂ̃J���W�L�Ɏ������̂���������Ă���B�ፑ�n�тł̖h���̑�͊��S���������Ƃ��킩��B

�@�y��̑̕��ɂ͂����Ε��G�ȕ��l���t�����Ă���B���ꂪ�ߕ��ɕt����ꂽ���l�Ȃ�A�u����قǃ_�C�i�~�b�N�ȋȐ��̕\���Ƃ����̂́A���߂�D��ł͂Ȃ����R�����łƂ߂��̂ł͂Ȃ����v�ƕ����j�̏��{�q�q���͎w�E����B

���R��\��t���ĕ��l������u���[�h�����́A���E�̖����ߑ��̑����Ƃ��čL���m���Ă���B

�@�F�ʂɂ��Ă͏��Ȃ��Ƃ��A�Ԃƍ������p����Ă������Ƃ��A����A�y��̗Ⴉ��킩���Ă���B���̑����F�S�y�A���ɂ���Ĕ畆��҂ݕz���ʂ��Ă����Ƃ���A�F�N�₩�Ȉߑ��̂��������Ƃ��z���ł���̂ł���B

�@�@�@�@�@�l�тƂ̏W�Z����

�@�@�@�@�@�ꕶ�̃���

�@�@�@�O���ɓ���ƁA�ꕶ�l�����͒�Z�I�ȃ����������ďZ�ނ悤�ɂȂ����B�����{�̓T�^�I�ȓꕶ�̏W����Ղ́A�Ȃ��炩�ȑ�n��̎G�l�т̒��ɂ���B

�@�@�߂��ɗN����������A���ꂪ����ɗ��ꍞ��ł���B

�@�@�Z���͒����ɘF�������A�ϐ����⒙���p�̓y��A�J����̐Ί킪����A�Ƃ��ɂ͓y���Ζ_�Ƃ������Ղ�̓���܂ő����Ă���B�H���A�A�Q�A��ƁA�d���A���J���e�Z�����œƗ����čs�Ȃ���A�����̐��тɎ������̂̂悤�ł��B

�@�@����7,8�l�ŁA�v�w�Ǝq���𒆐S�Ƃ����j�Ƒ��I�\���̐��т������炵���B�����āA�Z���̔z��ɂ܂Ƃ܂肪�F�߂��邱�Ƃ́A�e���W�Ō��ꂽ����̃O���[�v�����݂��Ă����Ƃ��f����B

�@�@�@�@�@�����\�����Љ�

�@�@�@�@�@�W�c����g�D��

�@�@�@�e���𒆐S�Ƃ����ꕶ�̃����́A30�l�قǂ̃����o�[�������ɐH�����������������������c�z���h�i���K�͂ŗV���I�ȋ��Z�W�c�j�������Ɖ��肵�A�����ł̐����̂�������l����B�������A���̂悤�ȒP���ȌݏV���o�ό��������ł͓�����߂�����Ȃ��K�͂�\��������Ղ��\����������������Ă���B

�@�@�@��E�ӊ��̓��k�n���̑哒�����A�哒�쒆���i�H�c���j�Ȃǂ̊�������B�哒�̊��̔z���ڂ������ׂĂ݂�ƁA���S�ɗ��̂�����́A�l���ɗ��𗧂Ă����̂Ȃnj�̐Αg�̌^������A���ꂼ�ꉺ�ɓy�B�i�挊�j�������A����炪���̋�����n���������Ƃ��킩���Ă���B�����������Ŗ��Ƃ��ׂ��́A���̈�\���P�Ȃ��̏W�ςł͂Ȃ��A���S�~��̖��m�ȃv�����������Ă������Ƃł��낤�B�܂�X�̕悪���ォ�ɂ킽���Đ��R�Ƃ��������̂��Ƃɍ���Ă���A���̂��Ƃ́A������x����Љ�g�D���w��ɑ��݂��Ă������Ƃ��������Ă���B

�@�@

�@�@�@��ʂɁA��̏W�Љ�͓���͉Ƒ��𒆐S�Ƃ��鏬�O���[�v�ŕ�炵�Ă���B

�@�@�@�������A�H���s���̂Ƃ��Ȃǂ͕K�v�ɉ����ĕ����A����ǂ���ł��L���ȏW�c�ֈڂ�ƌ����o�n���̐e���g�D�����B���̑g�D�͗V�����������@���I�����A�l�����U����X��������B����ɑ��āA�P�n�����i���n����n���ǂ��炩����j�̐e���g�D�́A��c��������l�тƂ��W�c�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�͂����B���������܂�Ɍ����ȒP�n���͏o���̘A������ۂ̂�����Ƃ������_������B�]���āA�ꕶ�Љ�̂悤�ɐl���̐�Ηʂ����Ȃ��A������Ղ̕s����ȎЉ�ł́A�o�n�ƒP�n�����킹���悤�ȕ��n�������Ƃ�ꂽ�ƍl������B

�@�@�@�`�J������Ղ�^�e��Ձi���ɐΐ쌧�j�Ȃǂ́A����ؒ����Ղ͘J���͂̏W���I�����ƌ����_�Œ��ڂ����B

�@�@

�@�@�@�`�J������Ղł́A�ő�a8���̉~�`�v�����ɂ�����10�{�قǂ̉~�������Ԋu�ɗ��Ă�ꂽ�B���ɃN���ނŁA�f�ʂ��J�}�{�R�`�ɂȂ�l�ɉ��H����A���a80�������z������̂�����A������x���邽�߂Ɍa2���̐[���������@���Ă���B���ނ̊�ɂ͍a�⌊��������Ċ����������c�����c���Ă���B��ʼng���ĉ^�ꂽ���̂炵���B

�@�@�@���쌧�z�K��Ђ̌䒌�Ղ͋ߐ��Ɋ������ꂽ�_���̍Վ��ł��邪�A�����Ŏg����̃T�C�Y����H�@�̓`�J������Ղ̖ؒ��Ɛ��ɂ悭���Ă���B�Ⴕ���҂��������s���ł������Ɖ��肷��ƁA�܂��ڂɕt���̂́A�ꕶ�l���Ί�ő���|���A���`���A�^�������Ƃ����d���ʂ̑傫���ł���B

�@�@�@�������A����ɂ��܂��ďd�v�Ȃ̂́A�����^�ԂƂ��������I�ȍs���ɑ����̐l�X���W�܂�Ƃ������ۂł��낤�B����͐��l�j������������6,7�l�Ƃ�����̃����̍s���ł͂��肦���A�����̃��������͂��A���S�A����Ƃ����l���W�܂������Ƃ����R�\�z�����B

�@�@�@�@�@�l���W�߂郁�J�j�Y��

�@�@�ꕶ�̃����ɂǂ̂悤�ɐl���W�܂������ɂ��Ă͓�̉��߂��l������B���̓����̐l�������͉��S�l�Ƃ����傫�Ȃ��̂ł������Ƃ��錩���ł���B�������A���̎�̏W���x���̌o�ϒi�K����݂�ƁA�H���⋋�̓_�ō���Ȃ悤���B���́A�ꕶ�Љ�ɂ͈ꎞ�I�ɑ�ʂ̐l�тƂ��W�������郁�J�j�Y�����������Ƃ��錩�����B

�@�@�@���̃��J�j�Y���Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂������̂��낤���B�O���ȍ~�A�����{�̓ꕶ�l�̎�H���h���O���A�T�P�ł������B�Ƃ��낪�A���̓��ނ̐H�i�ɂ́A���ʂ����u��ʂɂƂ�邪�A���n���Ԃ������Z���v�Ƃ�������������B�h���O���͐��n���ɂ��������Ɏ��𗎂Ƃ��B�n�ʂɗ������h���O���͒��⓮���̉a���ƂȂ��Ă��܂��B���̂��߁A���n���Ԍ��2,3�T�Ԃ̓��Ɉꋓ�ɏW�߂Ă��܂��K�v������B����̓T�P�E�}�X�Ȃǂɂ������邱�ƂŁA���ނ͕ߊl��}���ɏ������A�ۑ����邱�Ƃ��K�v�ł���B���̂悤�ȏ������ōł�������������̂�������ƂŁA���̎��̘J���͂̓����͑�����Α����قǂ悢�̂ł���B�]���ă����̃��[�_�[�́A����̎����ɂǂꂾ���l���W�߂��邩�̔\�͂�����邱�ƂɂȂ�B�����ē���n����Ɋ���̃��������݂���Ƃ��́A���[�_�[�ԂɌ����������������邱�ƂɂȂ�B���̋����ɑł����̂����̒~�ςł���A�l���Ђ����鑕�u�̑傫���ł���A�s���̉X�����ł������ł��낤�B

�@�@�@�l���W�����āA�V����s���A���H���A�����x���ꋓ�ɎЉ�֊Ҍ����邱�ƁA����͍ĕ��z�ƌĂ��o�σV�X�e���ŁA�u�����̐l���A�K�v�ɉ����āA�W��������v���J�j�Y���������Ă����B�ꕶ����̃��j�������g�I�Ȉ�\�́A���̎Љ�ݏV���o�ςɊ�����W�c�̏W�܂肾�����̂łȂ��A�Ĕz���o�ςƂ����A���傫�ȃG�l���M�[���߂��Љ�ł��������Ƃ������Ă���ƍl������B

�����邱�Ǝ��ʂ��Ɓ\�\�ꕶ�l�̐��_���E

�@�@�@�@�@���ʂƃV���[�}��

�@�@�@�@�c���͐l�`�⓮�����܂�Ő������l�Ԃ̂悤�Ɉ����A��肩���A�V�Ԃ��Ƃ�����B�S�Ă̂��̂������Ă���A���������Ă���Ƃ݂Ȃ��ϔO�̓A�j�~�Y���Ƃ��A���E�̖�����ɍL���F�߂���B�A�j�~�Y���́A���̂ƍ��̓�̐��E���Ǝ��ɂ���Ƃ����_�̐��E�ςŁA������g���ΐ��Ǝ��A���_�A���A�߂����i�����́j�A���o�A�e�A����Ȃǂ̑��݂��ɐ������邱�Ƃ��ł��A�A�R�A�Ȃǂ̎��R����Ɖ��A��ˁA����ނȂǂ̐l�H���܂Ő��q���邱�Ƃ������ł���ł��낤�B

�@�@�@�A�j�~�Y���̊ϔO�͓ꕶ�l�������Ă����悤�ŁA���p�I�łȂ��y��A�y�ŁA���A�Ζ_�A�Γ��Ȃǂ̈╨�������A����炪�Ղ�̑ΏۂƂ��Ă���ꂽ����m���Ă���B�܂��w�r��J�G���A����Ȋ�i�l�ԂƓ����̕����̂炵���j���y��̑����ɕ\����邱�Ƃ������A�J�~���J��ꂽ���Ƃ������Ă���B

�@�@�@����̓��{�̏@���̂Ȃ��ɂ��A�A�A�R�A�r�A�Ώ����͂��ߗl�X�Ȏ��R���M���F�Z���c���Ă���B�A�C�k�Љ�ł͕��A�J�A���Ȃǂ̎��R���ۂ̂ق��A���ҁA���A����g�߂ȉA���ɂ܂ŃJ�~�̊ϔO���y��ł���B�����āA�l�X�ȃJ�~�́A�P���A�召�A����Ȃǂ̂�钁���������Ă����B

�@�A�j�~�Y���ł́A�l�тƂƂ͍��ƕ��̂̓�̐��E�ɐe���ݒ��a���ĕ�炵�Ă���B����Ȓ��ō��ƌ𗬂��A���̗͂��R���g���[�������\�͂��������l�i�V���[�}���j������B�V���[�}���͉S��x��ɍ��킹�ăg�����X�i�߈ˁo�Ђ傤���p�j�̏�Ԃɓ���A���̐��E�ƒ��ڌ𗬂��c����Ăяo�������}�ƂȂ��ė\�����A�a�C�����Â��A������͂炤�A�ȂǂƂ������͂������A�Љ�I�Ȓn�ʂ�^�����邱�Ƃ������B

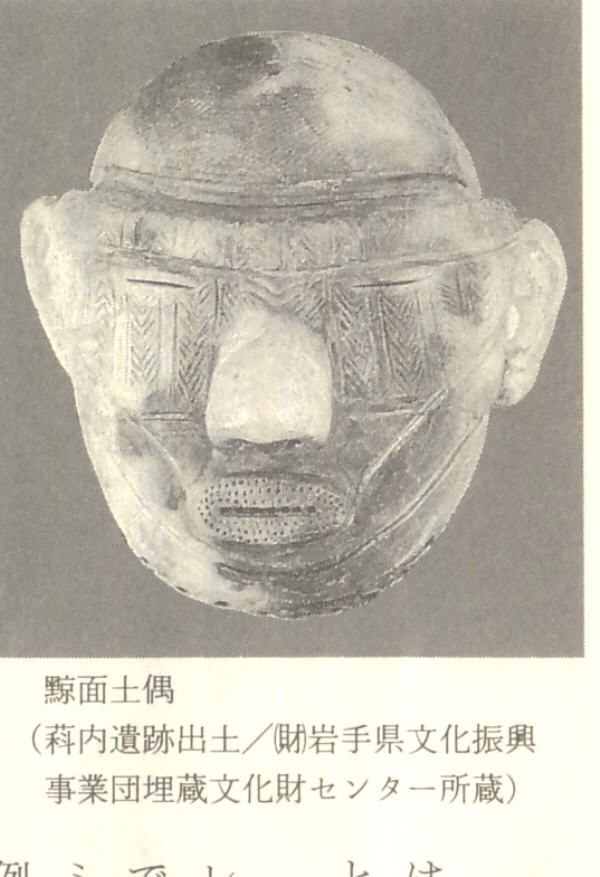

�@�@�@�ꕶ����ɂ��V���[�}���������炵���B���̏؋��̈�ɁA���ʂ��g��ꂽ���Ƃ������邱�Ƃ��ł��邾�낤�B���ʂ́A�y���̎������Ⴊ��������Ă���B

�@�@�@�y��̂�����悭�ώ@���Ă݂�ƁA��͕������A�����猩��Ƃ܂�Ŕ�t�����悤�Ɍ�������̂������B�܂�A������̂��̂��\������Ă���̂ł͂Ȃ��A���ʂ����Ԃ�����Ԃ��\����Ă��邱�Ƃ��킩��̂ł���B�����ēy��̕\���ɂ́A�����̉��ʂƖw�Ǔ���̂��̂��F�߂���B

�@�@�@�l�ԓI�ȉ��ʂɁA�����̂��̂ƍl�����A�����I�ȉ��ʂɂ͓�����Ƃ�����������\���\��������Ȃ��B�䗦�Ƃ��ẮA9���ȏオ�����̂��̂Ő�߂Ă���B���ʂ����������̓y���A�����p�̉��ʂ͖ڂƌ��̕������J�����Ă���A��������āA�x��S�����Ƃ��o�������Ƃ������Ă���B����ȕ\��A�����Đ��삪���ڂ�A���ʂƓ�������Ƃ����v���Z�X�́A�E�ƓI�V���[�}���ɂȂ����Ă����悤�ł���B�i�הn�䍑�̔ږ�āj

�@�@�V���[�}���ɂ͒j���������邪�A���{�ł͏������S�ƂȂ��̗��ꂪ����B

�@�@�V���[�}���̓���͓ꕶ����̏o�y�i���g���ΑS�Ă��낦�邱�Ƃ��o���A���̉��y�I�͂�����ēꕶ�I�ł��邱�Ƃ����킹�āA���̂Ȃ���̋������l����������B���{�̃V���[�}���̌��^�́A���łɓꕶ����Ɏn�܂��Ă���B

�@�@�@�@�@�����ςƐ��E��

�@�@�ꕶ����ɑ��݂����Ǝv����@���I�Ȋ����Ƃ��āA�d�v�Ȃ��̂ɒʉߋV�炪����B

�@�@�@�ʉߋV��́A�l�Ԃɂ͏o���A���l�A�����A���Ȃǂ̏d�v�Ȑ܂�ڂ�����A�������ʉ߂��邽�߂̋����̋V�炪�����Ȃ���Ƃ����B�܂�ڂƂ͈�̐����I���A�V�����p�ƂȂ��čĐ����鎞�_���Ӗ����Ă���B���̐܂�ڂ́A�n�ʁA�A���W�c�A�����������ω�����ۂɂ��s�Ȃ���B

�@�@�ʉߋV��ł̐��l���ɕς����̂ŁA�ꕶ�l���ɍL������������A�C���Y�~���ʉߋV��ł������Ǝv���B���̂悤�ȋ�ɂ��g�̕ό`�́A��ɂ̎�������҂ɉۂ����\���������B

�@�@���ɂ܂��V����d�v�ȒʉߋV��ł���B�ꕶ�l���������ォ�瓯����W�����Ɍ����@�薄�����s�Ȃ��Ă����B���̕��@�͋����A�L�����A���Α��A�P���ȂǗl�X�ł��邪�A���オ�i�ނɏ]���Ė����@�����G�ɂȂ�A��̂����������̂ɂȂ�B��x���������������o���A�P�ɓ��ꂽ��B���͕��ʏW�����ɂ����邪�A�W���O�Ɋ����̋�����n�Ƃ��ē��肳���^�����i�ށB�����ɐΑg�A�ؒ��A�Ɖ��������Ă������m���A�P�Ȃ��n���������_�a�ɋ߂����̂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��l������B

�@�@���Đ��̊肢��\�����̂Ƃ��āA���c���̍����P�ɓ���Z�����ɖ��߂���A�������̊��ɓ���Ė��������肷��B�ꕶ�l�͎���P�Ȃ鐶�̏I���ł͂Ȃ��A�Đ��ւ̒ʉߓ_�Ƃ��čl���Ă����炵���B����̓A�j�~�Y���A�V���[�}���ȂǂƂƂ��ɁA���E�̏������̕����̌Ñw�ɋ��ʂ��������ςł���B

�@�@�ꕶ����̈╨���\�ɂ́A�����ʂ��ČJ��Ԃ������p�^�[��������B����͓��S�~�̌`�ł���B���S�~�́A�y��̑����ɂ���������B�y��͐����p��ł���ƂƂ��ɁA���J�̓���Ƃ��Č������Ȃ����̂ł���B

�ꕶ�̑���

�ꕶ����̓����Ɩ����@�@�@�@�ꕶ�v�z

�@�@�@�@�@�@�@���Ɠ���

�@�@�l�͉��̎��ʂ̂��A���˂Ή����֍s���̂��Ƃ������𑱂��čl���Ă����悤�ȋC������B���E�̂ǂ�Ȗ����ł����Ɋւ���N�w�������Ă���B���̂����A�ł����ՓI�ɔF�߂�����̂́u���v�̊ϔO�ł���B

�@�@�@�����͕����ł���g�̂ƁA�ڂɌ����Ȃ��`�̖������������������̂ŁA���͓��̂𗣂ꂽ��܂��͕t�����肷��B�����͂����K�����ł��邪���͖łт邱�Ƃ͖����A�]���āA�g�̂������Ȃ���͕ʂ̕����ɋ��ꏊ��ς���ƍl����̂ł���B�d�E�a�E�^�C���[�͂��̎v�z���A�j�~�Y���ƌĂB���Ƃ͖��⌶�o�A�e�ȂǂɌ�����悤�ɁA���R�ɗV��������u�������B���̌��ʁA�����A���_�g�����X�i�߈ˁo�Ђ傤���p�j�Ƃ��������ۂ��N����B�������̗V���Ƃ��Đ��������̂ł���B�A�j�~�Y���̎v�z�͎���������݂āA���܂�_���I�ɂ͌����Ȃ����A����ł͌���̉Ȋw��N�w�����Ǝ������߂Ƃ���s�v�c�Ȍ��ۂ�����ȏ�ɂ��܂��������Ă��邩�Ƃ����Ƃ����������Ȃ��B

�@�@�@�ꕶ�̑��`�͖w�ǂ����ۓI�ł��邪�A��O�I�Ƀq�g�ƃw�r�A�C�m�V�V�A�N�}�Ȃǂ��������̎ʎ��I�ȓ�����������Ă���B�����̓����͓��{�̐_�b�����b�`���̒��Ńq�g��J�~�Ɏp��ς��Ȃ���l�Ԑ��E�ƌ𗬂���L�l������Ă���B���{�̃A�j�~�Y���̍��͓ꕶ����ɔ����Ă���ƍl������̂ł���B

�@�@�@�����͓ꕶ�����ʂ��Ĕ��ɒ��J�ł���B�����������@��A��̑ٓ��ɂ���Ƃ��̂悤�ɐg�������Ď��҂�[�߂�B���҂̏Z�ޏꏊ�̋߂��ɒu�����̂��������Ƃ�����B�ꕶ�l�͎��҂Ƃ̌l�I�Ȋ���̂Ȃ�����d�Ă������Ƃ��킩��B

�@�@�@�@�D�w�Ǝq���̎�

�@�@���ώ������Z�����ƂƁA�����̎��̃s�[�N���������Ƃ́A�D�P�Əo�Y����������Ă��邩��ł���B�\���S���q���͓ꕶ�l���̂��������̒����̎���ʑO�����ɔF�߂���D�P���̊ώ@����̈ӌ��Ƃ��āA10�Α�Ŋ��ɔD�P�������̂�����邱�ƁA50�Α�ł�88�����D�P���������A�S�̓I�ɂ݂ēꕶ�l�͑�������q���ݎn�߁A���������Y���������Ƃ��킩��B

�@�@�@�@�D�P�A�o�Y�Ɍ����Ȓn�捷�������邱�Ƃł���B�{�B�̗�Ɗr�ׂ�Ɩk�C���̓ꕶ�l�͑������S���������A���o�Y���������B�k�C���̐������͌������A�W�c���ێ����邽�߂ɏ����̂悢�{�B�̐l�X��葽���̎q���܂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�@�@�@�D�P�A�o�Y�Ɋւ�鑹���������P�����̂́A����Љ�̗ǎ��̈��肵���h�{�����ƈ�w�����B�������ʂŁA����͋ɍŋ߂̂��Ƃł���B�O�ߑ�Љ�̗�Ƃ��č]�ˎ��㖖�̉ߋ�����l�ʒ��ɂ����j�l���w�̐��ʂ������Č���B

�@�@�@�܂����Y��10�`15���Ƃ��������ł���B�o�Y�ɐ����������Ƃ����S����20���A�����2�`5�܂ł̗c���̗c���̎��S����14��������B���̌��6�`9��4���A11�`15��3���ƈ���������邪�A�o����10�l�̓�16�܂Ő����c��̂�5�`6�l�ȉ��Ƃ������l���łĂ���B

�@�@�@��̑����������������̎����̂����Y�㎀�A��Y���̐�߂闦��25���ɒB���Ă���B�������Ⴂ�ȂقNJ댯�������A�o�Y�o���҂�85�����o�Y�゠�܂�Ԃ�u�����������S���Ă���̂ł���B�V�������̒a���ɍۂ��āA��Ǝq�̖��͂Ƃ��ɑ傫�Ȋ댯�ɂ��炳��Ă����B

�@�@�@�ꕶ����ɂ́A���c���ɂ������Ǝv���閄���̈�\��╨�̐����ɂ߂đ����B�����{�ł͒�������c���P���A�Z���������Ȃǂ��\���B

�@�@�@�~���Ҏ��͓y��̕\��������Ɩ�������r���Ȃ���A�y��͔D�P���Ɏ��Ɏ���A�q�����Y�߂Ȃ������D�w�̖��O�𐰂炵�A���̐��ɐ������Ȃ������َ������̐��ɐ���������Ԃ����߂̑����ƍĐ��̋V��Ɋւ����̂��ƍl���Ă���B���̂悤�ȁA���҂ɑ���ꕶ�l�̔Z���Ȋ����͂��̔w��ɍ��̍Đ���M����A�j�~�Y���̎v�z�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B

�@�@�@�@�e���̂Ȃ���ƎЉ�

�@�@�@�@����ƔN��̍���

�@�@�@�@�����E���Y�̎Љ�ł͐���̉�]�������B������16�ŕ�e�ɂȂ�A32�ł�������A48�łЂ�������ɂȂ�B60�Ƃ��Ȃ�ƎO����ɂ킽��W�݂��]���Ă̑���ƂȂ�B�܂��o�Y���������̂ŁA�����N��w�̂Ȃ��ɃL���E�_�C�A�I�W�A�I�o�Ƃ�����̐��オ���ʂɍ������Ă���̂ł���B

�@�@�@�j���猩��ƍX�ɂ��̍����x�������B�ꕶ����ɂ͏Z�������ŕ����̐l�������������Ⴊ�����B����͏Z���̏Z�l���A�S�������Ɏ��S���A���̂܂ܕ��u���ꂽ���̂��ƍl������B�����ŏZ���̐����͐��т�\���Ă���Ɖ��肷��ƁA���N�j����l���Ǝq���Ƃ����\���̊j�Ƒ��ȊO�ɁA�����Ƒ���O����Ƒ������������Ƃ��f����B

�@�@�@�o�Y�N������鏗���Ɣ�ׁA�j���̐��B�\�N��͒����B�V�l�������ɂ���ĎႢ�����Ȃɂ����Ƃ���A���N��w�ɃI�W�A�I�o�̂ق��}�S�܂ŎO���オ�����邱�ƂɂȂ�B�܂�A�Љ�̏�������߂�v�f�ƂȂ�N��w�Ɛ��オ���R�ƂȂ����Љ�Ƃ����悤�B

�@�@�@�@�@�c����J��

�@�@�@�@�ꕶ����ɂ͖��m�ȃv���������傫�ȋ�����n���O�����炠�����B�Ⴆ�A���v���(���쌧)�ł͌a120���~90���A��30�`40���̑ȉ~�`�ɖ�300��̑g�Ε悪��������Ă���B�̑�����30���ɋy�ԂƂ����B���̊O���ɂ͏Z������8��̌@�����������`�̈�\���������B

�@�@�@�����̗�ɁA���c��Ձi��茧�j������B�����ł́A�����Ɍa��40���̉~�`�̕�n�̋�悪����A���S����O�Ɍ����ĕ悪���ː���ɕ��ׂ��Ă���B���̊O�ɂ͌@���������̕��Ԗ�15���̑сA����ɊO���ɂ͏Z���ƒ������̑т�����B�Ƃ��ɏW���̒��S���ɕ�n�������Ă���̂��������Ƃ�����B

�@�@�@��E�ӊ��ɂȂ�Ƌ�����n�́A�W���̊O�ɂ�����A�悭��������`�̐������̂��������Ȃ�B���q���Ձi�X���j��哒��Ձi�H�c���j�Ȃǂɑ�\�����X�g�[���E�T�[�N���������{�ɕ��z���Ă���B���������ȘJ���͂���������Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�@�@������n�ɂ͉Ƒ���e���Ȃǂ��v��I�Ɉʒu���߂Ă���\��������A�܂�őc��̎Љ����悤�ɂ݂���B�v�}���Ђ���A�����ɂ͑����̐l�X����������A������ɂ��킽���Ďg��������ꂽ�B

�@�@�@�c�搒�q�����m�ɕ\������Ă���͓̂ꕶ����̏W�c�̑傫���Ƌ��������͂����f����Ă��邩��ł���B