�@�@�@��K�͏W���̏o��

�@�@�@�~���y�핶���ƃg�b�s�b�N�X����

�i������t�@�슝��������ψ�������������������j

�@�@�@��D�b��Ղ̔��@�E�ꕶ���㒆���̏W��

�@�����W�N12��14���A�k�C���V���������ʁu�ꕶ����̑�K�͏W�������v

�ꕶ����̏W���ՂƂ��č����ő勉

�@�@��D�b��Ղ͖k�C�����̋��_�I�ȑ�K�͏W���̂ЂƂƂ��Ē��ڂ��W�߂��B

�@�k�C�����Ƃ����̂́A��D�b��Ղ��h���������ɂ͒Ìy�C���������k�n���Ɩk�C���암�ɁA�~���`�̓y���p���邱�Ƃ��疼�Â���ꂽ�u�~���y�핶���v�Ƃ������ʂ̕��������L�����Ă������Ƃ��m���Ă��邽�߂ł���B

�O���ێR��Ղ̉~����w���y���@�@�O���ێR��Ղ̉~�����w���y��

�@�k�C���ɂ�����W����Ղ̔��@�������ƁA���̉~���y�핶�����k�C���암�ɍL�����������ꕶ����O���̒����i��5.500�N�O�j����G���Z����W���K�͂�����I�ɑ傫���Ȃ�A���̌X���͉~���y�핶�����I�����A�k�C���암�ɔ��������u����݂a���y��v�Ƃ����y�핶�����A�n�������𒆐S�Ƃ��Ĕ��B���钆�������i��4.200�N�O�j�܂Ōp�����邱�Ƃ��킩���Ă���B

�@�����y�핶���Ƃ����Ă��A�Ìy�C��������Ɩk�̒n��ɉ�ꉻ���ꂽ�����╶�����������킯�ł͂Ȃ��A�����ɂ͓Ǝ��̕�����`���ɍ��������W�����c�܂�Ă����ƍl�����Ă���B

�@���̂悤�Ȋϓ_����Z���\����W���̍\���A�W���̗l�q��H�������A�X�ɐ��_�����ɂ��Ă������𑱂��Ă���B

�@�W����Ղ̔��@�����ƕ��́E�������i�ނɂ�āA�~���y�핶���Ƃ������ʂ̐����G���A�ɂ���Ȃ���A�k�C���Ƃ����Ɠ��Ȏ��R���̒��ň��肵���W�����c�݁A�n��I�ȕ�����ۂ��Ȃ��琶������ꕶ����̐l�X�̎p�������Ă��邱�ƂƎv���B

�@�@��K�͏W���̍\��

�@�@�O���ێR��Ղ̔��@�́A�܂��ɏ]���̓ꕶ�ς���C�ɕ����Z���Z�[�V���i���ȏo�����ł������B�o�y�╨�������S���łS���Ƃ����c��ȗʂɂ���������邪�A���Z��Ԃ�q���̕�A��l�̕�A���p���u���b�N�Ƃ����v��I�ȏW���\����A����ȂU�{���\�z���ɑ�\����鍂�x�ȓy�؋Z�p�̑��݂́A�ꕶ�W���̂��肩�����������_�@�ƂȂ����B

�@���������A�ꕶ����̏W�����\�������ȋ@�\�ɂ́A���Z�̏�ƂȂ�G���Z���⎀�҂����邨��A���H�������邽�߂̎{�݂�A�����̒�����o�Ă���S�~��p������ꏊ�Ȃǂ�����A�����͈�Ղ̎����◧�n�A�܂����̐��i�ɂ���ėl�X�ɍ\������Ă��邱�Ƃ��킩���Ă����B

�@�@�ꕶ����O���̏W���\�n�}�i�X���Ձ@�@�i�~�����w���y��j�@�@�@�@�~����w�y��

�@�������5.500�`5.000�N�O�̓ꕶ����O���㔼�ɉc�܂ꂽ�W���̈�ՂŁA�~���y�퉺�w�����`���Q�̎����ɑ�������B

�@���a48�N�ȗ�17�x�̒�����13.750�u�@���Ă���A����܂ŒG���Z��190���A��B��H���������̂��߂̓y�B260��ȏオ�������Ă���B

�n�}�i�X���Ղ̒G���Z���́A�u���m�l�^�Z���v�ƌĂ�A�~�`�̒G���Ɍ܊p�`�̃x���`��i�\��������Ɏ����Ƃ������ł��B�K�͂��傫���A�[�����Qm�߂�������̂�����܂��B

�@���Z�̏�ƂȂ�Z���Q�́A�ꌩ����ƕ��R���𒆐S�Ƃ��Ċ�ɍL�����Ă���悤�Ɍ����邪�A���������ɑ���ꂽ�G���Z���̔z�u������ƁA�L��̂悤�ȕ��R���𒆐S�Ƃ��ē��������̂Q�Q�ɋ�ʂ���Ă��邱�Ƃ��킩��B

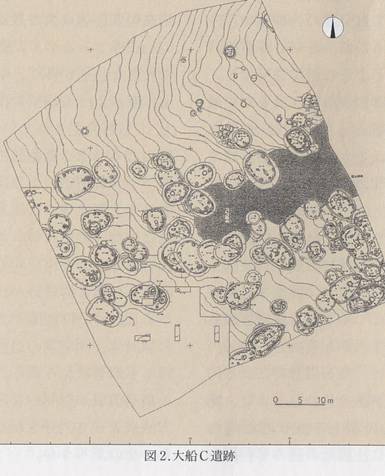

�@��L�̒n�}�ł͓y��̈�`�����敪�̊�Ƃ��Ă��邽�߁A40�`50�����������ɑ��݂��Ă���悤�ɍ��o����B�������A���Z�ł�5�`15���A���炭�ő�ł�20�����z���邱�Ƃ͂��܂薳�������Ɛ�������Ă���B

�@����́A�W���̓����Ɍ`�����ꂽ����y��\�ɂ�������̂ƁA�p�����ꂽ�G���Z���Ղ̌E�݂ɂ�����p���悪���邪�A��������Z���Q�Ƌߐڂ��Ă���B���̐���y��\�ɂ́A�W�ΑтƌĂ��~�I�̏W�ς�ēy���F�߂���B

�@��D�b��Ղ̔��@�E�ꕶ���㒆���̏W��

�@�@��D�b��Ղ͓ꕶ���㒆���̏W���ՂŁA�ł��h�����͍̂������4.500�`4.000�N�O�̒����㔼�ł���B

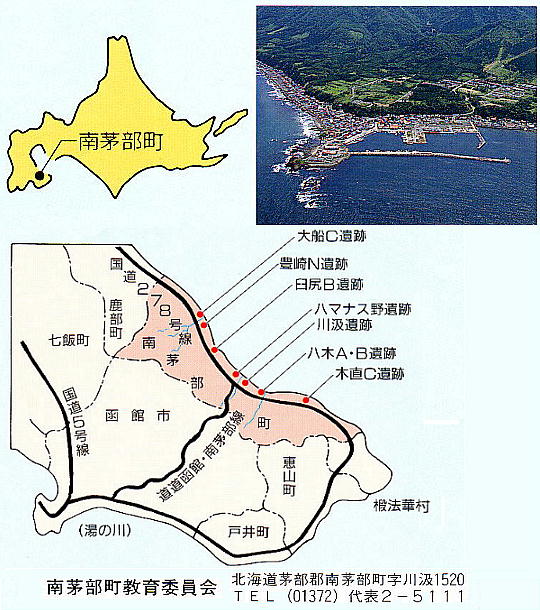

�@�y��`���I�ɂ͉~���y�킪���ނ��������ɂ�����B��Ղ̑��ʐς͖�71.000�u�ŁA���̒��S����25.000�u�قǂł���B

�@�����W�N�ɔ��@���������{���A��K�͂ȏW���Ղł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ���߂ɁA�ꎞ�I�ɖ��ߖ߂��A�ۑ���O��Ƃ�����Ղ̊m�F�������p�����Ă���B

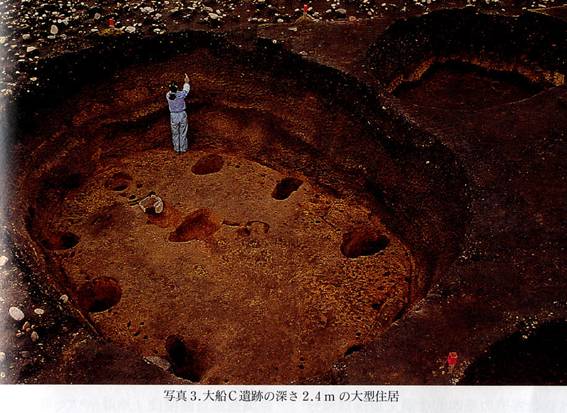

�@���������ʐς�4.000�u�ŁA���@���ꂽ�Z����112���ł���B�ꕶ����̈�ʓI�ȒG���Z���͑傫�����S�~�T���A�[��0.5�����ł��邪�A��D�b��Ղł͔��ɑ傫�ȏZ���������A���ɂ͒����V�~�X���A�[���Q�����z����^�Z����10�������@����Ă���B

�@���̂Ƃ���W���̂����ꕔ�@�����ɉ߂��Ȃ����A�n�}�i�X���Ղ̂悤�ɁA�����̍L�������łQ�Q�ɕ������悤�ȑo���I�ȍ\���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B

�@�������A�Z���̕���������ƁA�쓌�������̂ƁA�k�����������̂̂Q�Q�ɕ�����Ă��邱�Ƃ��킩��B

90�x�J���ďZ�������Ă邱�̌X���́A�������̐싂��Ղ�P�K�a��Ղɂ�������B

�@�H�������̂��߂̓y�B�́A�Z���Q�Ƌ���70��قnj������Ă���B

�@����́A�͂��W��Ƌɒ[�ɏ��Ȃ��B����́A�ꕶ�O���͏Z���Q�Ɩ��ڂȊW�ɂ��������悪�A�����ɂ͏W���Ɨ��ꂽ�ʂ̏ꏊ�ɕ���n�߂邽�߂ƍl������B

�@�ꕶ����̑�K�͏W���Ƃ�����A�O���̃n�}�i�X���ՂƁA�����̑�D�b��Ղ́A��������S�����@�����1.000���ȏ�̏Z��������ƍl�����Ă���B�������A������\���邱�̗���Ղ�����A�ꎞ����20���A100�l���z���邱�Ƃ͂��܂薳�������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@��K�͏W���̃C���[�W��c��܂����l�ɂƂ��āA���̐����͈ӊO�ɏ��Ȃ��Ɗ����邩���m��Ȃ��B�������A��E�̏W����ՂƂ����ꕶ����̐������l�����ꍇ�A100�l�Ƃ����͔̂��ɑ傫�ȏW���ł��邱�Ƃ͋^�����Ȃ��A�ꕶ�����̉₩���������ĐF������������̂ł͂Ȃ��B

�@�ނ���A�o���I�ȏW�����\�����邱�Ƃ₻�̏W�������肳���邽�߂̃V�X�e���̒��ɂ����A�ꕶ�����̑�Ȗ{��������悤�Ɏv����B

�@�@�@�W���̊g���ƈ���

�@�ŏ��͏����������W��������ɑ�K�͂ɂȂ�A���̏W�����Ԉێ����Ă������߂ɂ́A�@�@�W���\�����̐H�����m�ۂ��邱�ƁA�A�@���̐H��������e�N�j�b�N�������ƁA�@�B�@�����o��S�~�̖���@���ɏ������邩�A�̎O�_���d�v�ȃ|�C���g�ƂȂ邱�Ƃ��l������B�C�@�Ƃ��Ă̐H������Օi�Ȃǂ�A�����镨���V�X�e���������Ă��邱�Ƃ��K�͏W�����ێ����邽�߂̕K�v�����Ƃ��l������B

�@�@�@�H�Ƃ̊m��

�@�ꕶ����̐�����Ղ́A���R�̒�����L�p�ȓ����E�A����I�����Ċl������A��E�̏W�ł��邪�A����ŁA�l������|���Ȃ��Ɓi�Ǘ��j�����ɑʖڂɂȂ�q�G��\�o�Ȃǂ̊ȒP�ȍ͔|���s���Ă������Ƃ��m���Ă���B

�@�n�}�i�X���Ղł́A�ꕶ����O���̃q�G�ƃ\�o�̒Y����q���G���Z���̒����猩�����Ă���B���A�����̉P�K�a��Ղł̓q�G�̑傫�������傷�邱�Ƃ���A�͔|���ɂ���ăq�G�̗����傫���Ȃ����Ƃ�������������B

�@��D�b��Ղ̒����ʼn���������\�I�ȐH���Ƃ��āI

�@�@�@�����\�N�W���E�I�b�g�Z�C�̕ߊl

�@�����ł́A�ܘ_�A�V�J�Ȃǂ̑�^���������̍����o�y���邪�A��D�b��Ղŋ����̂̓N�W���̍��������B

�@�N�W���Ƌ��ɑ����̂́A�I�b�g�Z�C�ŁA���̌X���͈ɒB�s�̖k�����L�˂ł����l�ł���B

�k�C����w�̓�싳���͓ꕶ����̐l���Ɋ܂܂����蓯�ʑ̂̕��͂ɂ���āA�k�C���A���ɕ��Θp�̓ꕶ�l�̓N�W����C���J�A�I�b�g�Z�C�Ȃǂ̊C�b�ނ���ɐH�ׂĂ����Ǝw�E�����B

�@���ނ́A�}�O���A�T�P�A�j�V���A�A�C�i���Ȃǂ̑��ɁA�ӊO�Ȃ��ƂɃ}�_���̍��������������Ă���B�^����100���قǂ̐[�C�ɂ��鋛�ł��邱�Ƃ���A�l�X�ȋ���ɑΉ��������B�������@�����������Ƃ��M����B

�@�@�@�A���\�N���E�q�G�̗��p

�@����11�N�x�̒����ŁA�G���Z���̕��y����Y�������N���̎���200���قǂ܂Ƃ܂��ďo�y���b��ƂȂ����B

�@���A�Z���̒��ނׂ��Ƃ���A��80�����N���ނ��g���Ă��邱�Ƃ����������B�N���̓h���O�����������ʼnh�{���������A�������A�N�����Ȃǂ̉��H����K�v���Ȃ��B���̊��͌����ĕ���ɂ����A�Z���̒��ނƂ��Ă����p���l���������ƂȂǂ���A�ꕶ����̐l�X�ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�ȐA���ł������B

�@�k�C���Ɩ{�B�̊Ԃɂ͒Ìy�C�������邱�Ƃ�A�u�i�ɔ�ׂăN���̖k�オ�ُ�ɑ������Ƃ���A�N���͉~�������̓`�d�ƂƂ��ɁA�ꕶ�l���k�C���Ɏ��������̂ƍl�����Ă���B

�@�N����V���Ɏ������ނƂ������Ƃ́A�����ɁA�Ⴕ���͂��̎��ӂɁA��Z�̂ł�����肵���W��������Ƃ������Ƃ���O��ł���B

�@�u�����E�N���O�N�v�Ƃ������t�����邪�A�N���͏��Ȃ��Ƃ��A���Ă���R�N�Ԃ͎���t���Ȃ��B�������A�Z���̒��ނƂ��ė��p�ł���܂Ő�������ɂ́A��قǂ̔N�����K�v������ł���B�����A��x���t���Ɣ�r�I���肵���H���̊m�ۂ��\�ƂȂ邱�Ƃ���A�W���ێ��̒����I�Ȍv��̂��ƂɎ������܂ꗘ�p���ꂽ�Ɛ��������B

�@�ꕶ�l�̎��Ƃ����j���g�R���L���ł���B

�@��D�b��Ղ̒����ŏo�y�����g�s�b�N�X�I�Ȏ����ł���B

�@�@�@�����Ɣp��

�@�@���k�����N��

�@�@��D�b��Ղ���o�y�����N���̎����ώ@����ƁA���݂̃N���Ɣ�ׂĔ��ɏ��������Ƃɂт�����I

�@�k�C���̊���ȋC��̂��߂�������Ȃ����A�Y�����������悭����ƁA�\�ʂɎ��k�ɂ��V�����������c���Ă��邱�ƂɋC�����B

�@���A�����O�炪�t�������̂͂P�_�����m�F�ł������A���Ƃ͊O�炪�o���o���ɂȂ�����ԂŌ������Ă���B

�@�����������ώ@�ł���̂́A���n�����N�����u�����N���v�Ƃ��ĕۑ����Ă������߂Ɛ����ł���B

�@�����ʂł́A�N���Ɏ���ʂ��Ċ���������u������v������A�֓��Ȗk�ł͈͘F���̏�ɃU����u���Ċ��������ۑ��H�Ƃ��Ă���B

�@���i���ԁj���ĕۑ��H����邱�Ƃ́A�N���Ȃǂ̌��ʗޏꉼ�ł͂Ȃ��A�T�P��V�J�Ȃǂ̓������`�����̕ۑ��ɂ��L���ł���B

�@���̑��A�����┭�y�ɂ�铮�����`�����̕ۑ���A�n�����̂悤�Ɍ@�����t���X�R��y�B�𗘗p�����ۑ����@���������ƍl�����Ă���B

�@�@���y��\�ƒG���Z���̌E��

�@�H���Ƃ��ė��p������̃S�~�̏������A�W���̈ێ����邽�߂ɂ͏d�v�ȉۑ�ƂȂ�B���̂܂܃S�~����u����ƁA�������s���A�����킢����a�C����������ȂǁA�W���ɂƂ��Ċ�@�I�ȏ�ԂɊׂ��Ă��܂��B�ړ�����������̂Ȃ�\��Ȃ����A��Z�^�̏W���ł͂����͂����Ȃ��B

�@��D�b��Ղł́A�u���y��\�v�Ɣp�����ꂽ�u�G���Z���̌E�݁v���S�~�̂ď�ƂȂ��Ă���B

�@

�@����y��\�Ƃ́A�H���Ƃ��������̍���A�j�������Ί��y��Ȃǂ̓���ނ��̂Ă��ꏊ�ŁA�p�����ꂽ�╨������y�̂悤�ɑ͐ς�����\�ł���B

�@��D�̓ꕶ�l�����́A���̗����ɃS�~���̂Ă�̂����A�ǂ����P�ɃS�~���̂ĂĂ���̂ł͂Ȃ��炵�����Ƃ��������Ă����B

�@�悭�ώ@����ƁA�S�~�̔p���ɔ����āA���Ă���̂ł���B���A���̊p�ō�����D���j�Ȃǂ́A������ƂR�{�ɐ܂������̂���ׂĔp������ȂǁA�V���������Ɨ����ł��鍭�Ղ��F�߂���̂ł���B

�@������ł́A�H���ƂȂ铮����A���A�܂������������g���Ă��铹��ɂ����삪�h���Ă��āA�s�v�ɂȂ����Ƃ��ɂ́A���Đ_�ɕԂ��Ƃ����A�j�~�Y���I�ȁu����v�̋V��������B�ꕶ�̐l�X�ɂ����̂悤�Ȉӎ����������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���A�R�₷�Ƃ����V��I�ȍs�ׂɂ���āA���ꂪ�����ɁA����a���ۂ̔����Ȃǂ̉�������W�������Ƃ����q����̌��ʂ��������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�@�@�W���ێ��̐��_���

�@�W�������Ԉێ����Ă������߂ɂ́A���J�V��ȂǁA�����̐l�X�����L���鐸�_�������K�v�ƂȂ邱�Ƃ͗e�Ղɗ����ł���B

�@�k�C���암�ɑ�K�͏W�����o������A�O���������璆�����܂ł̏Z���\��������ƁA������Ɣ��̈ʒu�ɓy�B��̕t���{�݂��ݒu�����悤�ɂȂ�B���̕t���{�݂́A�y�̃}�E���h�ɂ���ďZ����ԂƋ�悳��Ă��邱�Ƃ�A�����`�Ί�A�����͐Ζ_�Ȃǂ̓���Ȉ╨���o�y�������A���J�ɌW���Ւd�̂悤�Ȏ{�݂ƍl�����Ă���B

�@�@�@�@�������J�̎{��

�@�@�����ɍ��J�{�݂��K�i�I�ɐ݂����鎖��́A�ꕶ����O���㔼�̃n�}�i�X���ՂɌ�����B���̎����̏Z���́u���̕l�^�Z���ƌĂ�A�~�`�̏Z���v�����Ɍ܊p�`�̃x���`��̒i�\�������̂��`�ԏ�̓����ł���B

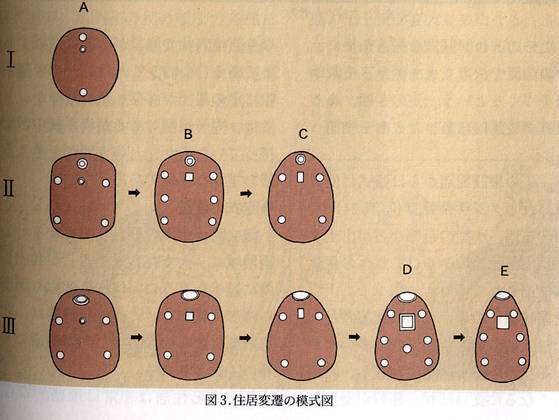

�@��D�b��Ղł́A�����㔼���疖�t�̒G���Z���ƍ��J�{�݂̕ϑJ�������[���B���̎����̏Z���́A���߂͑ȉ~�`�v��������{�Ƃ��Ă��邪�A����ɗ��^����M�^�ցA�ܒi�K�̌`�ԕϑJ���F�߂���B

�@�X�ɁA�Z�����̍��J�{�݂̌`�Ԃɂ���Ă����ނ��邱�Ƃ��ł���B��ɁA���m�ȍ��J�{�݂��F�߂��Ȃ����^�Z�������邪�A�ʏ�̍��J�{�݂̌`�Ԃ́A������̏��y�B�ƁA�M��̏��y�B�ɑ傫����������B

�@�O�҂͌���ł����单���̂悤�Ȓ��A��҂̓A�C�k�����̃C�i�E�̂悤�ȏ��^�̖ؕ������Ă��Ă����Ɛ��������B���Ɩؕ��̓��̋V�炪�������̂��낤�B���҂Ƃ��}�E���h�ŋ�悵�A���̋�ԂƖ��m�ȋ敪�������Ă���B

�@���āA���̃}�E���h�͍��J�{�݂ƂȂ錊���@�����y���Ă����邪�A�}�E���h�Ə��ʂ̊ԂɘF���瑱���Y���������o����邱�Ƃ���A�F�ʼn�����ɁA���J�{�݂�݂��Ă��邱�Ƃ��M����B

�@���̎菇�͑S�Ă̏Z���ɂ������邱�ƂŁA���̂��Ƃ́A�G�����@������ɁA�܂��F�̈ʒu�����߂ĉ��A���ꂩ��Z�������Ƃ������̎菇�A�����͋V�����W�����ɂ��������Ƃ���Ă���B

�@���A���̎{�ݎ��ӂ���͋V���Ɏg�����Ǝv����N�W���̍���������`�Ί�A���^�̐Ζ_�Ȃǂ��o�y����B�M��̍��J�{�݂���́A�q�G�̒Y����q�����o����Ă���B

�@�����[���̂́A���̍��J�{�݂́A���߂͒�����̌`�Ԃ����|�I�ɑ����Ȃ�����A�M��̌`�Ԃ������ɑ��݂��A�������V�����Ȃ�ɏ]���M��̎{�݂��D���ɂȂ�A������̎{�݂�����ɏ��ł��邱�Ƃł���B

�@�@�@�G���Z���̊g��

�@���鎞���A���́A����_�@�ɂ���āA���܂莖�̂悤�ɉƂ����đւ���̂ł���B���̍ۂɁA�Z�����Ŏg�p�����y���A�ΎM�Ȃǂ�����y��\�֔p������悤�ŁA���̂��ߔ��@�����̎��ɂ͐ΎM�̏o�y�ʂ��c��Ȑ��ɂȂ�B���A�n�}�i�X���ՂȂǑO���̐ΎM�ɔ�ׂāA�����̐ΎM�����܂�E��łȂ��̂����̂��߂ł���B

�@�@�@��K�͏W���̉��

�@�ꕶ�C�i�ƂƂ��ɏo��������K�͏W���́A�������܂łɁA�W�����ێ����邽�߂̐H���m�ۂ�A���_�������Ǝ��̔��B�����Ă����B�������A�ꕶ�������ɂȂ��ċC��������Ă���ƁA�W���K�͂͏k�����A���Z����ꏊ�̑I�����A���R�ȑ�n���珬�͐�̎ΖʂɈړ�����ȂǁA���ɓK�������V�����헪�ɂ���ďW�����c�ނ��ƂɂȂ�B

�@�G���Z���͏��^�����A�����̍Ւd�Ȃǒ��ړI�ɐ����ɕK�v�Ȃ��{�݂͈ꎞ�I�ɏ�������B���̏Z���̏��^���́A�K�n�����߂Ĉړ�����Ƃ����ʂ���łȂ��A�~���Ԃɂ͒g�߂��C�̗ʂ����炵�ĔM�������悭����Ƃ��������b�g������B

�@�y�����̒G���Z�����A���̎�����ʓI�ɂȂ�B���A�������J�̎{�݂������Ȃ����ŁA����ɂ̓X�g�[���E�T�[�N�������ꂽ��A���I�ȓy���삳���ȂǐV���Ȑ��_�������`�������B

�@�W���K�͂̎��k���́A�ꌩ����Ɠꕶ�����̐��ނ̂悤�Ɋ����邪�A���ʗނ̃A�N���������������\�ɑ�\�����悤�ɁA���ɓK�������Z�p�����B���A����ŐV����������̃q�X�C��A�H�c���Y�̃A�X�t�@���g�Ȃǂ́A���{�C���o�H�Ƃ�������������ɂȂ�B

�@���q�X�C�̉��H��A�Ƃ��ɁA�슝���������a��Ղ̃A�X�t�@���g���H�H�[�̂悤�ɁA����̋Z�p�W�c�̑��݂�E�ƕ������z�肳���ȂǁA�Љ�I�Ȋ�Ղ��傫�ȕω���������B

�@�X�ɁA��Ύs���ӂ̎����̂悤�ȋ���ȕ�̑����ȂǁA�K�w�Љ�̊m���̒����������A�ꕶ�̎Љ�ɂ���ȍ~�A�V���ȓW�J�𐋂��Ă����B

�i������t�@�슝��������ψ�������������������j

�V�k�C���Ñ�j�\�P�@���Ί�E�ꕶ�����i�쑺�@�M�@�@�F�c��@�m�ҁj

�ꕶ�����@��D��Տo�y

��D��Ձi�ꕶ���㒆���A�������5,000�`4,000�N�O�j

�@��D�썶�݁A��D���w�Z�������낷�C�ݒi�u��Ɉʒu���Ă��܂��B���ʐ�72,000�u�̂����A����܂łɖ�4,000�u�@���A100������G�����Z������������Ă��܂��B�[���͍ő��2.45���A�����͍Œ��Ŗ�11���Ƃ����K�͂̑傫���������ŁA��ՑS�̂ł�1,000�����A�ő��100�l�O��̏W���ł������Ɛ�������܂��B���̑��ɐH�������p�̓y�B��70��A���悪�W�������Ă��܂��B�Z���Ɣ�r���Ă���̐����ɒ[�ɏ��Ȃ��̂ŁA����܂łɔ��@�����͈͂́A�W���̒��S���ł��邱�Ƃ��킩��܂����B�@�o�y�����y��E�Ί��20���_�ȏ�ɂ̂ڂ�܂����A�Ί�����y��\(�����)�����ʂɔ�������܂����B���y��\�́A�H���Ƃ��������̍���j�������y��E�Ί���̂Ă��ꏊ�ł����A���̂Ȃ��ɂ͉���(��)�����Ղ�����A�p���ɔ����V�����s���Ă����Ɛ�������܂��B�܂��A�p�����ꂽ�Z���̌E�݂���A�Y�������N���E�N���~�A�����⋛�̍����o�y���܂����A�����Y�̑w���甭������܂��B���̂��Ƃ���A������łȂ��H���̐H�ׂ������̂Ă�ۂɂ����ċV�����������Ƃ����������A���Đ_�ɕԂ��Ƃ����A�j�~�Y���I�ȋV�����������̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�ꕶ���㒆���㔼�ɂȂ�ƁA�y��͏㕔�����т�A��������o���A�ꕔ�����ڂތ`�ɕω����܂��B���l�͓��k�̉e�������Q���A���H(����т�)��̉Q�����A�܂��A������L�̔S�y�R�̏�ɓ�ڂ̐���t�������̂����������܂��B

�i���M�@���с@�v�@���j